| 首页 |

|

规划批前公示--宁波市奉化区西坞街道白杜传统村落保护规划

为进一步深化完善我区传统村落保护规划,科学指导传统村落的保护与利用,我局组织编制了《宁波市奉化区西坞街道白杜传统村落保护规划》,目前该规划方案已形成。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划审批之前,将规划草案予以公示,公示时间为2018年11月27日至2018年12月26日。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议并以书面形式反馈,便于汇总和整理。

联系电话:0574-28551108

E-mail: fhghjbsk@163.com

通讯地址:宁波市奉化区中山东路518号金城大厦B座1205室

一 规划背景

为保护白杜传统村落的历史文化遗产,继承和发扬优秀的历史文化传统,改善村落生活环境品质,指导保护与更新的协调发展,统筹安排保护范围内的各项保护与建议,促进村落社会经济文化协调发展,特编制本规划。

二 规划原则

2.1保护为主,兼顾发展

文物古迹和历史环境是历史信息的物化载体。白杜村的空间形态不仅是传统村庄的外在形式,更是家族社会、生产生活的有形载体。其文物古迹和历史环境作为不可再生的稀缺资源,必须以真实性原则加以保护。同时,传统村落作为一种聚落形式,有其内在发展要求。被动的、静态的保护无疑将限制白杜村的发展,甚至成为村民搬离村庄的推力,最终村落将空壳化,失去永续发展的生命力。因此,白杜村需要利用好传统村落历史文化资源,同时正确处理保护与发展的关系,坚持社会经济、人口与环境的可持续发展,实现保护与开发利用的双赢。

2.2尊重传统,活态传承

白杜村是宁波平原与山区过渡地带的居住聚落,传统村落选址和格局保持原有的肌理及特色,与维系生产生活密切相关,反映特定历史文化背景村落格局,鲜明体现有代表性的传统文化、生产和生活方式,值得尊重和保护。同时认真挖掘白杜村的历史记忆、宗族传衍、俚语方言、民俗民风、生产方式等非物质遗产元素,注重物质文化遗产的活态利用和非遗的活态传承,让这些遗产活在当下,并从中寻找持续发展与创新的灵感与力量。

2.3符合实际,村民主体

注重多专业结合的科学决策,广泛征求政府、专家和村民的意见,提高规划的实用性和质量。保护规划要加强村民参与度,充分依靠在地力量,形成“自上而下”与“自下而上”相结合的保护体系,同时,鼓励村民和返乡青年参与到历史文化资源的开发经营工作中来,促进村庄产业转型和村民增收致富,激发传统村落活力和内生发展动力。

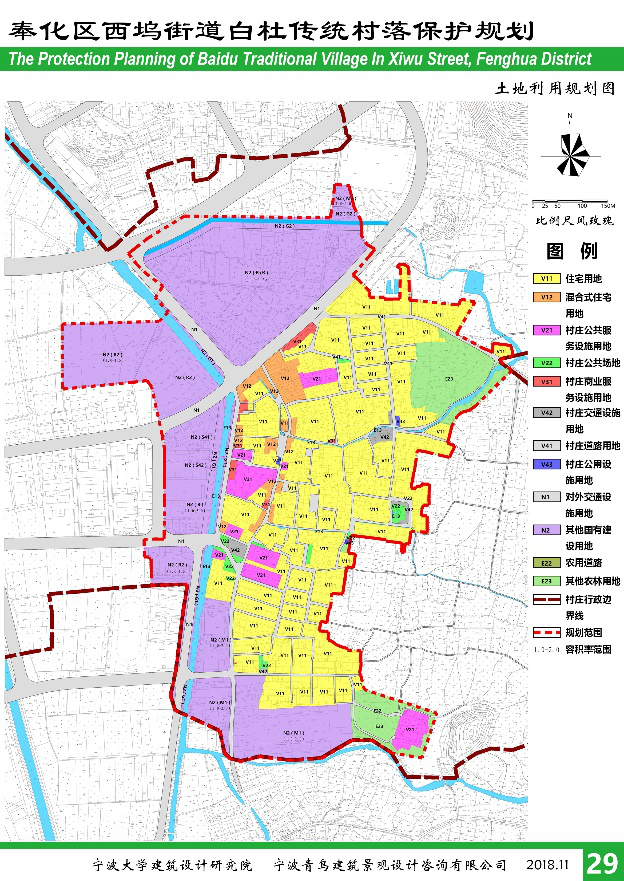

三 规划范围

规划范围覆盖白杜自然村村域范围3.9平方公里,重点规划范围为村庄现状集中建设用地和周边需要控制的范围,东至白杜自然村居民点东边界,西至工业厂房区边缘,北至110千伏高压线走廊至堇山东南脚下的作息亭,南至白杜自然村居民点南边界,面积25.17公顷。

四 规划目标

4.1挖掘地方传统文化价值

从鄞县故城大遗址保护的视野出发,保护白杜村物质和非物质历史文化遗产。除古鄞城本身及墓葬区外,保护城外乡村聚落和高等级建筑和基础设施,通过社会结构形态的深入研究,保护并维系原有的宗族社会网络以及各种传统技艺、物产、民俗、商贸文化要素,使之成为长江中下游古代城池、县城、乡镇和乡村聚落的发展、演变的活样本。

4.2保护古村历史格局风貌

保护白杜村赖以形成、生长的自然环境,保护反映地方时代特征与建筑文化发展的传统村落景观风貌,整治传统村落建筑风貌、街巷景观,从而使传统村落整体格局与历史环境保持协调统一。

4.3提高村庄居住环境品质

完善村庄公共服务设施和基础设施,加强环境保护和防灾,改善居住环境,保护敏感的自然生态环境,做到人与自然可持续发展。

4.4激活村庄内生发展动力

将乡村社区建设与传统村落保护结合起来,构建和谐的村民、外来人口和游客关系,激发村民参与保护积极性,加强村民知识培育和技能培训,实现旅游景区和社区一体化发展。

五 保护范围

5.1. 核心保护区范围

老村核心保护范围为4.65公顷。保护范围为南至上祠堂、北至后大屋,东至王家井,西至金溪的老街两侧片,保护范围涵盖此区域内的遗产建筑、历史巷弄、古井、露天菜场等历史环境要素。

鄞县故城的核心保护区面积为5.61公顷。 保护范围包括堇山山体、城墙遗址、山体南部居民点和作坊遗址等历史环境要素。

5.2. 建设控制地带范围

老村建设控制地带为传统村落除去核心保护区范围之外的其余部分,范围为主要为金溪和竺家溪两侧的老村部分,是对名村核心保护范围的风貌有较大影响的区域,尤其是要严格控制老街两侧以及金溪两岸的建筑高度、材料、屋面形式等与各村风貌相关的建筑要素,保证老街两侧和金溪两岸这一古村标志性历史环境的完整性和和谐性。建设控制地带面积为6.56公顷。

鄞州故城的建设控制地带(包括古墓葬和古窑址)面积为75.43公顷,其中村域内面积为41.69公顷。 建议按照《中华人民共和国文物保护法(2017年修正本)》 、《古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法》和《国家考古遗址公园管理办法(试行)》进行保护、发掘研究和规划展示。填埋遗址和暴露遗址应分类进行保护,采用先进的科技保护手段,对耕种深度、植物种类、建筑物高度等进行限制,重点文化堆积层、墓地和窑址区域安装地波威震动报警探测系统和监控系统。

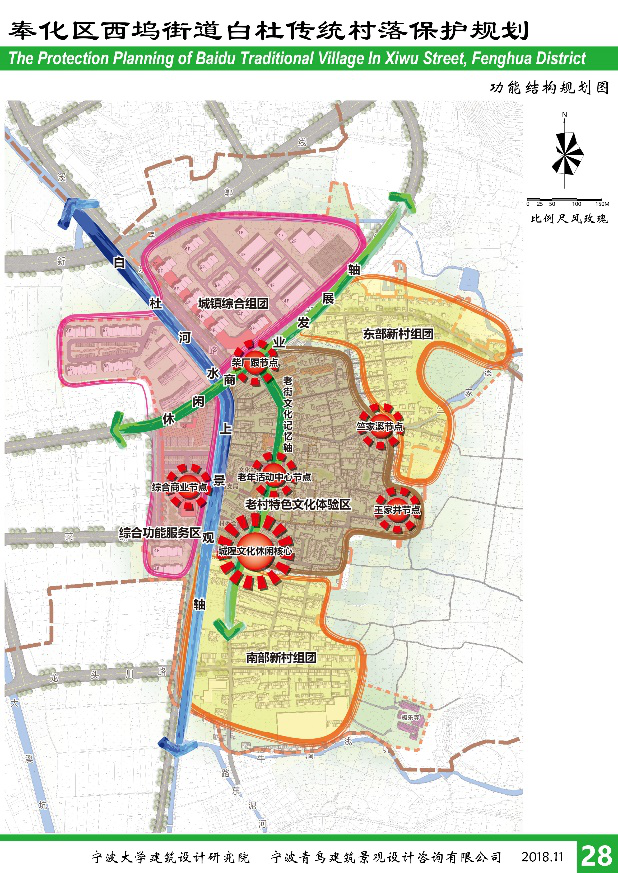

六 规划功能结构

白杜村的保护结构为“一核三轴四片区五节点”。

“一核” ——城隍文化休闲核心;

“三轴”——金溪—白杜河水上景观轴、老街文化记忆轴、休闲商业发展轴;

“四片区”——老村特色文化体验区,南部新村组团、东部新村组团、城镇综合组团。

“五节点”——综合商业节点、老年活动中心节点、王家井节点、柴厂跟节点和竺家溪节点

七 道路交通规划

白杜(自然)村道路规划分为对外联系性道路和村内交通道路两个层次。其中对外联系性道路为老奉郭线、新奉郭线、溪东路和金溪西侧道路。村内交通道路分为车行主干道、车行次干道、支路三种:

(1)车行主、次干道

与《西坞街道白杜循环工业园区控制性详细规划》相一致,规划车行主干道为溪东路南延伸线、山厂路、金溪西路南段、菜场西路、菜场南路。

车行次干道主要分布在白杜(自然)村东侧的居民新村。

(2)支路

步行支路:主要分布在老村内部。其中老街为老村南北联系的主要步行通道,在旅游组织中可以作为主要游线,平均红线宽度为3.5米。其他老村内巷弄为联系性步行通道,在旅游组织中可以作为次要游线,道路红线宽度1.5-3米。

八 文化遗产展示利用原则

(1)大遗址保护与大自然山水环境保护相结合

加强对鄞县故城遗址及早期墓葬群和窑址的保护研究,以鄞县故城大遗址考古公园保护与开发为契机,保护白杜(自然)村周边山水格局与环境,在金峨山支脉设置观景游憩平台,山上除了步行线路外可以设置自行车线路,使人们在感受山林之美的同时可以俯瞰整个村落。

(2)建筑保护与建筑再利用并重

保护是建筑文化遗产利用的前提,文物建筑在进行修缮、保养的时候,必须遵守“不改变文物原状的原则”。逆推荐历史建筑的修缮、保养应遵循“最小干预”原则。再利用可以更好的体现文物和历史建筑的价值并活化其价值,赋予其以新的活力,使得它们不仅能够传承历史文脉,同时也能创造新的就业机会,增加村民经济收入。

(3)以特色文化为主线组织展示空间

白杜(自然)村的文化遗产利用将凸显的古县城及城隍文化、商贸集市文化、花木田园文化三大特色,通过体验性项目设置和节庆活动的开展活态保护白杜传统文化。

(4)以房族为单元自主经营管理

为了更好的维护和延续各房族的社会网络,建议将文化遗产以房族为单元进行统一管理,便于其内部协调,容易达成一致,而且这也符合当地村民的传统观念。

九 公共服务设施建设

(1)增加综合商业服务设施,满足游客的购物需求,同时为居民的生活提供便利。新增的商业服务设施主要分布在老奉郭线和金溪西路上。

(2)加强文物建筑、历史建筑的保护与再利用,适度增加混合式住宅用地,活跃居民区北部和花墙门老街两侧的商业氛围,修缮并利用品质较好的传统民居,部分恢复老街老字号功能,同时植入乡村客栈、茶吧等新功能。

(3)采取退二进三策略,将村庄生产仓储用地逐步置换成文化设施用地。远期搬迁白杜橡胶厂,变更为村庄公共服务设施和旅游文化休闲设施。

十 实施保障措施

10.1. 规划实施

经批准的传统村落保护规划作为村庄保护与建设的依据,应当严格执行。

村庄内的各项建设和建筑整治应当符合规划要求,并依法办理相关规划审批手续。

奉化区城乡规划主管部门要加强规划实施的管理和监督。

对各类违法建设行为应当严肃查处,依法追究相关人员的责任。

10.2. 资金保障

县(市)区、乡镇政府应加大对传统村落保护工作的财政投入,设立专项保护资金纳入各级政府的年度财政预算。

拓展建设启动资金获取通道。村民可通过个体出资、房族合资、外来资金合作等方式实现院落的更新及经营,亦可通过村委会进行协助招商。

土地和历史建筑流转获得收益进入传统村落保护公益基金建设,保障村庄保护公共事业。村民经由产业发展获取收益后,应按要求从收益中划分部分资金用于村庄风貌保护或公益事业建设。

10.3. 技术支持

落实传统村落保护驻地规划师制度。

传统村落内的规划、建筑设计应当由相应资质和能力的专业单位承担,由具有经验、熟悉当地传统建筑工艺的单位和技术人员长期提供设计施工跟踪服务,鼓励本地工匠承包修缮项目,要求采用相匹配的本土建筑材料和施工工艺。

10.4. 公众参与

村庄依据公示后的保护规划施行对村庄风貌的引导和协调。“村规民约”是村民自制的基本守则,将保护规划的内容纳入村规民约将对村庄历史文化保护和延续具有重要意思。

通过“村民自制”的形式,将村庄的风貌保持和住宅修缮更新原则、修缮的审核审批流程、奖惩方式、资金补贴政策等均应纳入“村规民约”中形成村民的共识。