| 首页 |

|

宁波市奉化区溪口历史文化名镇保护规划

《宁波市奉化区溪口历史文化名镇保护规划》于2019年5月23日获得了浙江省人民政府批复,现将规划主要内容公布如下:

1、总则

1.1 规划背景

溪口历史悠久,是通向四明山和天台山腹地的要冲和区域经济、文化的重要辐射点,是孕育浙东唐诗之路东支线的起点,是宗教底蕴深厚的“五大佛教名山”之一,是见证民国风云变幻与蒋氏家族兴衰的重要窗口。溪口山水空间独特,整体格局完整,历史资源众多,拥有独特的自然与人文价值。随着城市化快速推进和国家建设文化强国战略的确立,溪口名镇保护与发展面临着难得的历史机遇和紧迫的发展挑战。就溪口自身而言,城镇发展需求强烈,尤其是古镇内部居民居住条件与生活环境提升、现代化交通需求等民生问题已成为政府和民众日益关心的社会发展问题,需积极协调保护与发展的关系。2016年3月,溪口入选“浙江省历史文化名镇”名录,对溪口名镇保护提出了更高的要求。在此背景下,开展《宁波市奉化区溪口历史文化名镇保护规划》的编制。

1.2 规划范围

保护规划范围为整个溪口镇域,总面积为381.6平方公里;重点规划区域为历史镇区,规划面积为1.03平方公里。

1.3 规划原则

真实性原则:保护体现历史文化价值的真实历史遗存,保护其所携带的全部历史信息;

完整性原则:保护名镇整体格局和风貌,保护所有历史文化遗存及其所属的历史环境;

可持续性原则:依托名镇历史文化资源,形成保护与利用、发展良性互动的可持续性保护思路。

1.4 规划目标

挖掘特色:通过对自然、历史文化资源和名镇发展脉络的梳理,对溪口历史文化价值和特色做出客观评价。

明确底线:保护规划的核心内容,确定溪口名镇保护对象及保护要求。

引导发展:从名镇保护、特色发展的角度,对溪口未来发展提出规划引导性意见建议,促进历史文化保护和经济社会发展相得益彰。

1.5 规划期限

本次规划期限为2018年-2035年。

2、溪口历史文化价值

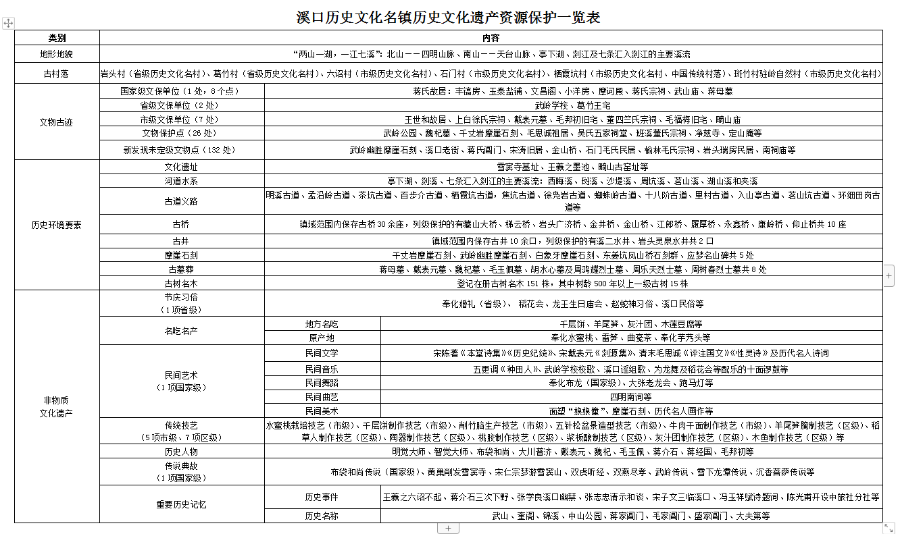

2.1 遗产资源概述

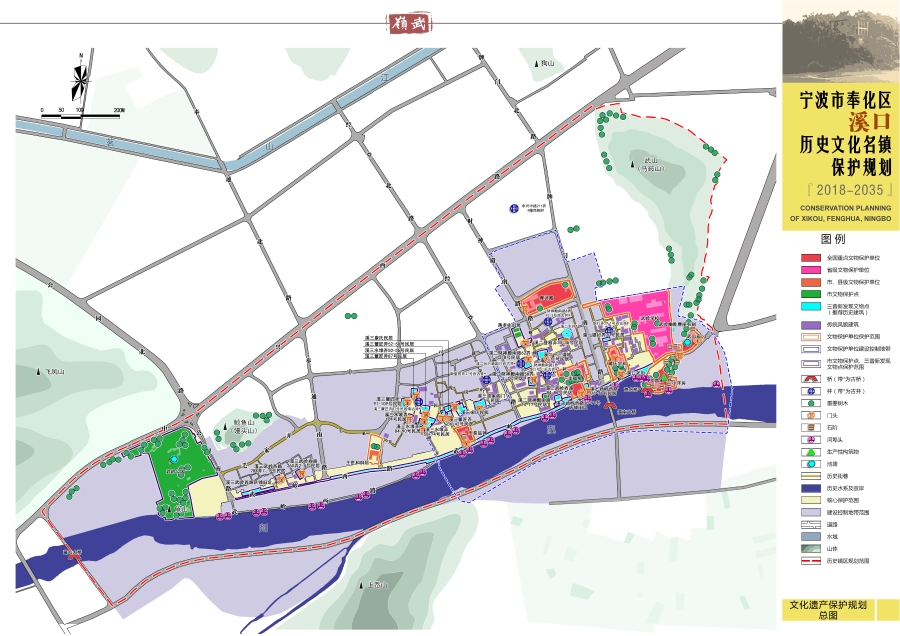

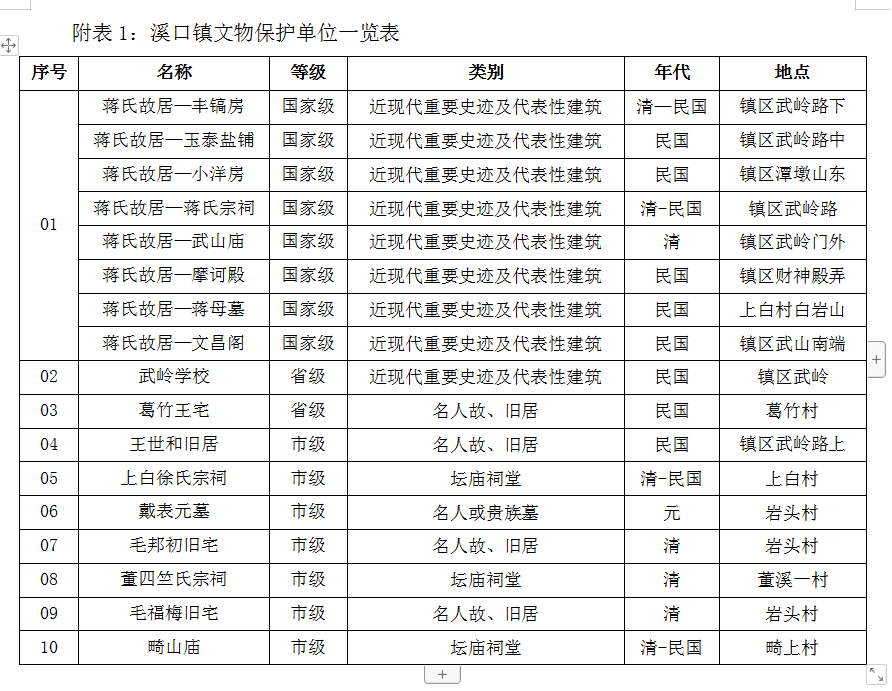

文物保护单位10处,其中全国重点文物保护单位1处(8个点),省级文保单位2处,市级文保单位7处;文物保护点26处;三普新发现未定级文物点132处,共计168处。

非物质文化遗产列级保护15项,其中国家级非物质文化遗产2项,省级1项,市级5项,区级7项。

历史文化名村6个:省级2个:岩头、葛竹;市级4个:六诏、石门、栖霞坑、驻岭。

2.2 文化脉络梳理

夏商周-秦汉:人口稀少,荒野之地

晋、唐-五代:唐诗咏唱、禅宗始兴

宋 元:众聚建村、明越咽喉

明 清:奉邑大镇、雄踞四明

民 国:风云变幻、空前繁盛

改革开放前 :一度设区、区镇同治

改革开放后 :对台窗口、卫星城市

2.3 名镇特色总结

2.3.1 山水格局特色

(1)镇域——群山拥翠,多水相系

地形格局:四明天台分南北,两山汇水聚成江,江水冲积育平原,八山一水又一田。

河道水系:剡溪九曲穿境过,七水汇聚向东流,亭下仙湖居正中,五百山塘似明珠。

(2)历史镇区——倚山面水,山环水抱

后有靠山屏障, 前有朝案围拱,左右砂山环抱,出入循水口穿行。

2.3.2传统建筑特色

建筑风格——民国与清为主,时代特征明显

建筑类型——遗存类型丰富,阊门建筑较多

平面布局——平面类型多样,布局自由灵活

空间组成——长屋建筑为主,廊披增加空间

建筑结构——清以砖木为主,民国砖混居多

建造材料——选料就地取材,内有大小木作,外为青砖青瓦,庭院卵石铺花

装饰细部——木雕石雕彩绘,题材如意吉祥,山墙顶人形尖,地方特色明显

2.3.3传统空间特色

河街关系——因水生街,街河平行

街巷空间——狭窄曲折,自由灵活

城门空间——雄踞要道,古镇门户

水口空间——凸居水面,建阁锁钥

2.3.4传统人文特色

宗教文化——铸就天下名刹,应化弥勒圣地;结佛缘至宏深,弘禅宗播海宇

民国文化——蒋氏父子故里,民国遗迹众多;见证政治风云,浓缩民国春秋

唐诗文化——诗人纷至沓来,佳句泉涌留世;孕育唐诗支线,奠定文化底蕴

商贸文化——厚积千年发展,成就关隘商市;广引八邑商客,店铺字号林立

旅游文化——海内应梦名山,古今游览胜地;无数名士游访,奠定旅游基业

制陶文化——畸山龙窑蜿蜒,剡江舟筏如梭;古称浙东陶乡,享誉江浙大地

尚学重教文化——古有学塾遍布,后有武岭授学;重教之风长存,孕育一方人才

2.4 名镇历史文化价值综述

空间彰显特色,是浙东地区依山临水型古镇的杰出代表;

山水秀甲四明,是灵山秀水翠谷、雄峰险岩飞瀑各具风流的圣梦神游之境;

民国文化富集,是见证民国历史风云变幻与蒋氏家族兴衰的重要窗口;

千古佛教名山,是结佛缘逾千年、弘禅宗于海宇的弥勒道场与佛教圣地;

人文斑斓多彩,是孕育浙东唐诗之路东支线的文化宝地;

建筑文化交融,是传统风格、民国时尚和西洋情调完美融合的荟萃之地;

民俗文化灿烂,是弥勒文化为代表的千年传统文化积淀之地。

3、保护规划框架与保护层次

3.1保护框架

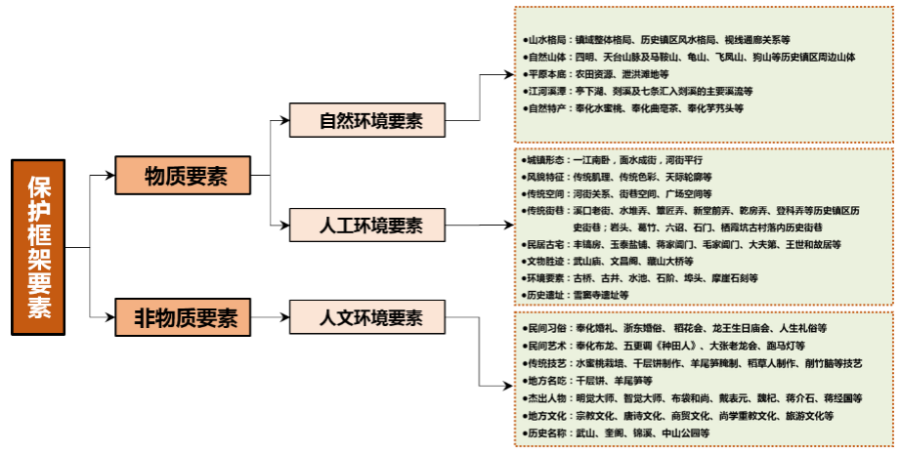

溪口名镇的保护框架总体上包括物质要素的保护和非物质要素的保护。物质要素主要指自然环境要素和人工环境要素,非物质要素则主要指人文环境要素。

3.2 保护层次

突出山水人文名镇的特色,实行分层次保护体系,构建“镇域、历史镇区、历史文化遗存”三个保护层次。

4、镇域遗产保护

4.1 保护内容

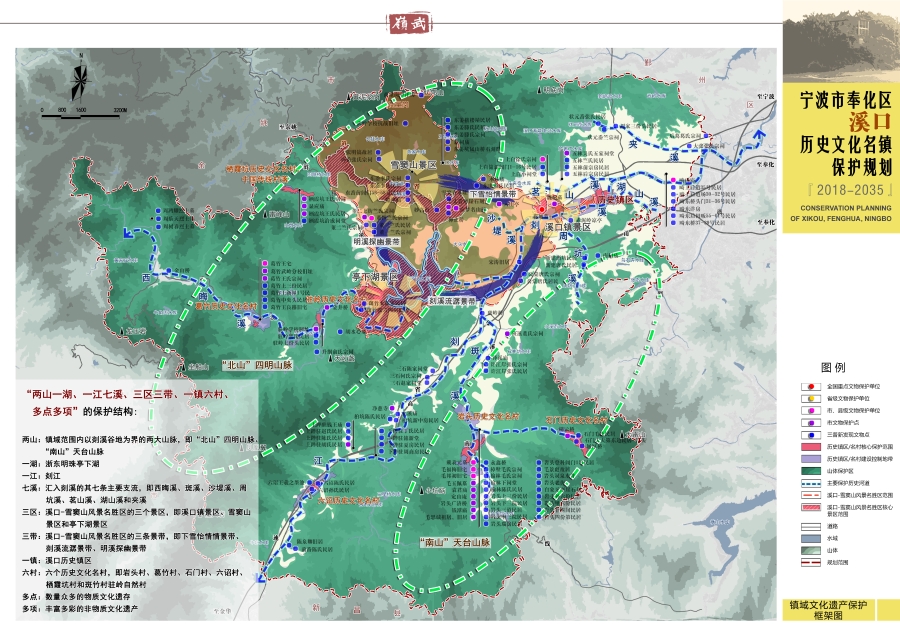

镇域范围内形成“两山一湖、一江七溪、三区三带、一镇五村、多点多项”的保护结构。(详见附图1)

4.2 山体与水系保护措施

严格保护历史镇区周边青龙山、飞凤山、狗山、龟山、鲶鱼山、武山(马鞍山)、潭墩山等小型独立山体,保护山脉山脊线的视觉完整性;镇域范围内其它山体进行保护控制分区,低山缓坡作为山体控制范围,之上部分作为山体保护范围。

划定剡溪及七条汇入剡溪的主要支流等重要水体保护控制蓝线。

4.3 古村落保护

保护岩头村、葛竹村、石门村、六诏村、栖霞坑村和斑竹驻岭自然村6个历史文化名村,落实历史文化名村核心保护范围、建设控制地带和保护内容。

5、历史镇区保护

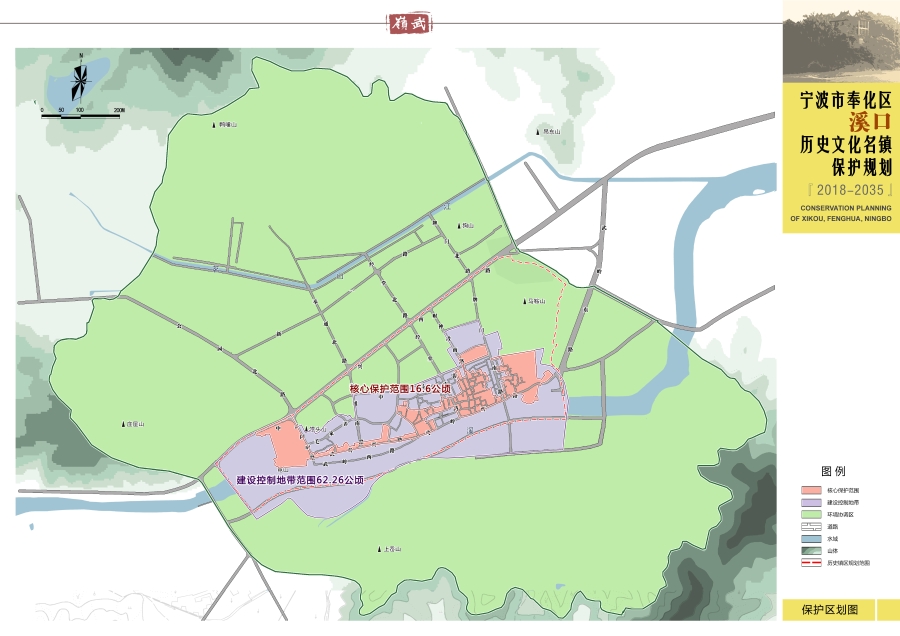

5.1 保护区划

(1)核心保护范围

溪口历史镇区核心保护范围为北至摩诃殿,南至龟山-武岭西路-文昌阁,东至武岭学校东保护范围-武山庙-小洋房,西至武岭公园西保护范围,总面积约16.6公顷。(详见附图2)

(2)建设控制地带

建设控制地带范围为:北至中兴路-中马路-原旅游学校北侧规划道路,东至武山(马鞍山),西至藏山大桥,南至剡溪南岸规划道路,总面积约62.26公顷。(详见附图2)

(3)环境协调区

将历史镇区外围鸭嘴山、青龙山、飞凤山、馒头山(鲶鱼山)、石钟山(上岙山)、溪南山等山体围合的区域划定为环境协调区。(详见附图2)

5.2 整体格局与风貌特征保护

5.2.1历史街巷保护

规划根据历史特征保存情况对历史镇区内历史街巷分为两类保护:

一类历史街巷10条,保护要求:不得改变街巷线形、宽度、尺度,保持界面的连续性与贴线;保护两侧传统院落与建筑界面,保护街巷传统风貌特征;利用原材料依据传统样式恢复街巷铺面。

二类历史街巷3条,保护要求:整体保持街巷现有线形、宽度、尺度,并维持原有的街巷与两侧建筑之间高宽空间关系;保护两侧现存传统院落与建筑界面,修补破坏界面,提高街巷的连续性与贴线,以体现传统风貌特征。

5.2.2历史河道保护

重点保护剡溪历史水系环境;保护传统河街关系;保护剡溪南岸生态界面;保护沿线树木、古桥、驳岸和埠头等历史环境要素;重点保护武岭山头与溪南山相锁的“水口”景观。

5.2.3景观视廊保护

重点控制沿剡溪形成的滨水景观视廊,以及由文昌阁-小洋房、溪南大桥、武山山顶、龟山山顶等主要观景点向外视域的通透与风貌的协调,拆除或整治视廊内障碍建筑。

5.2.4建筑高度控制

各级文保单位、文保点、三普新发现文物点、历史建筑及传统风貌建筑维持原高;严格控制核心保护范围及溪口老街周边建筑高度,以及外围建设控制地带内建筑高度,外围环境协调区内建筑高度可适当放宽。

5.2.5建筑保护与整治模式

对建筑提出保护、修缮、改善、保留、整治改造和拆除六种模式。

5.2.6建议历史建筑名录

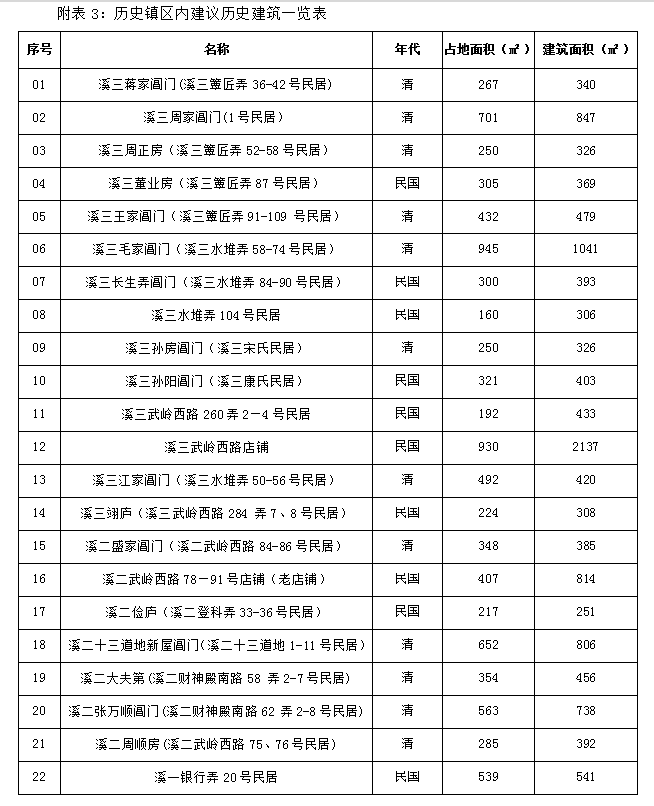

规划将历史镇区三普新发现未定级文物点中22处建筑物推荐为首批历史建筑。(详见附表3)

5.2.7蒋氏故居系统保护

保护承载民国时期蒋氏父子及诸多民国政要活动信息的蒋氏故居建(构)筑物本体,包括历史镇区内7处建筑群:丰镐房、小洋房、玉泰盐铺、武山庙、摩诃殿、蒋氏宗祠、文昌阁(遗址)和历史镇区外1处构筑物:蒋母墓。保护蒋氏故居建设和使用过程中产生过影响的历史人物、历史事件等相关历史信息。

文保单位保护区划及保护措施严格依据《蒋氏故居保护规划(2018-2030)》中相关内容执行。

5.3 功能定位与用地调整

5.3.1 功能定位

依照溪口“名山建设”的总体方向,立足“生态环境”、“山水格局”、“文化底蕴”三大优势,培育成为人文特色的慢生活体验区、名镇名山建设样板示范区、人居环境品质提升示范区、商旅文创融合发展示范区。

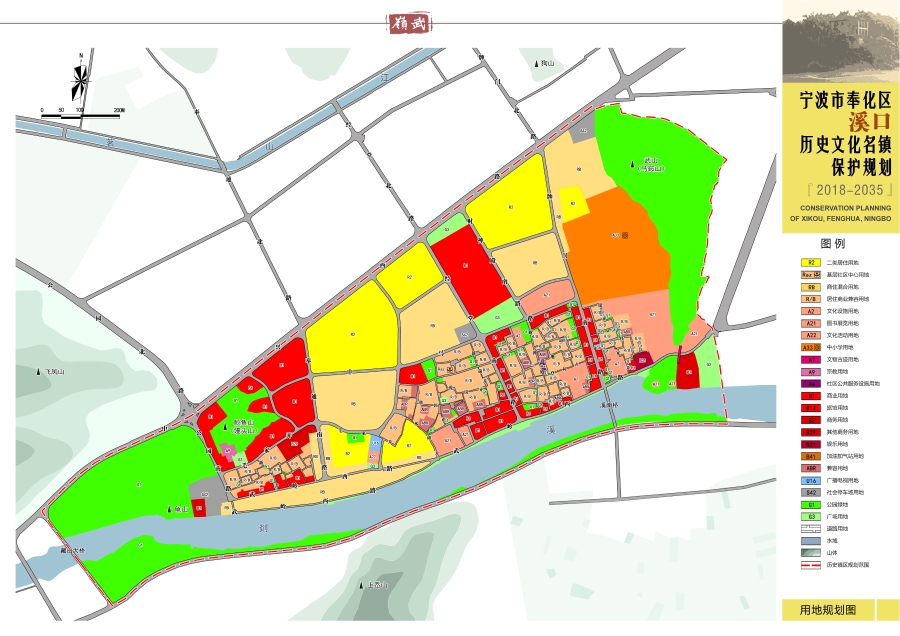

5.3.2空间结构与用地调整

规划形成“纵横双轴、东西双绿、七大片区”的空间结构。

同时,规划依据功能定位及发展目标对历史镇区规划范围内十余处用地进行了用地功能调整。(详见附图4)

具体调整内容如下:

(1)以居住用地为主,适当增加旅游、商业、文化和日常便民服务设施等;

(2)集贸市场及周边地块的整体更新,保留市场功能,但调整市场业态,打造集旅游农产品售卖、特色餐饮、参观教育及社区服务于一体的旅游特色市场。同时结合旅游市场配套休闲餐饮、文化活动广场、地下停车等设施,塑造由中兴路进入古镇的北部入口门户区;

(3)搬迁中马路北侧金海制衣、气动元件、燕钢科技等小型工业企业,建设与传统建筑风貌相协调的现代居住片区;

(4)搬迁镇中心小学,用地调整为集商业、居住、停车于一体的区域;

(5)结合馒头山生态资源和溪西庙文化资源,布局特色餐饮、购物娱乐、文创展售等功能,完善古镇西段的旅游配套设施,提升该区块整体景观形象。同时增加中兴路北侧民国风情街与古镇的联系通道,力求联动发展;

(6)将武岭中学中民国时期学校建筑群划出学校用地,调整为文化设施用地,增加其遗存展示、文化体验的功能;

(7)以保护古镇建筑肌理为前提,拆违清障,梳理开敞空间,增设小型街头绿地或广场;

(8)结合历史文化遗存发展利用的思路,调整部分传统民居使用功能,植入与文化弘扬及旅游发展相关的功能。

5.4 人口与社会生活规划

规划将历史镇区内居住总人口控制在0.7万人以内。同时调整人口结构,一方面有序迁部分外来人口,另一方面吸引高素养及文化人群进行补充。

同时,在保持原有社区结构的基础上,通过完善市政设施、配套厨卫设施,改善居住生活条件,吸引原住民回流,延续传统氛围。此外,结合相关建筑功能调整,适当迁入一些手工作坊、传统手工艺以及艺术家工作室等商住户。

5.5 道路交通规划

对外交通:融入区域网络,周边联动发展。

内部交通:步行交通为主,满足应急需求。

停车设施应旅游配套与居民自用相结合,规划在核心保护范围外围配套设置七处停车场/库(三处旅游集中停车场/库,四处小型居民停车场/库)。

5.6 基础设施完善

完善市政管线和设施,当市政管线和设施按常规设置与文物保护单位、历史建筑及历史环境要素的保护发生矛盾时,在满足保护要求的前提下采取工程技术措施加以解决。

沿山麓建设泄洪沟,降低山洪对镇区的威胁。开辟绿地、停车场等空间,作为避震疏散场地。根据街区内部道路、街巷、建筑特点,因地制宜、合理配置消防设施。

6、历史文化遗产保护与利用

6.1物质文化遗存保护与利用

6.1.1物质文化遗存保护与利用

保护文物保护单位10处,严格按照《中华人民共和国文物保护法》要求予以保护。(详见附表1)

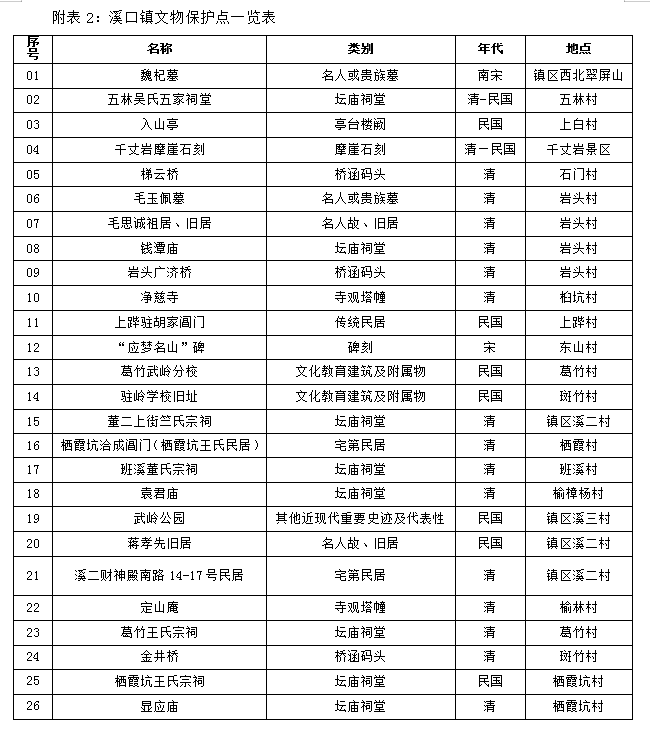

保护文物保护点26处,严格按照《宁波市文物保护点保护条例》进行保护。(详见附表2)

保护三普新发现未定级文物点共132处,对于保存完好的可提升为文保点或文保单位,按照对应等级的保护要求和措施给予保护;对于保存一般的予以登录保护,参照历史建筑的保护要求和措施给予保护。

保护建议历史建筑22处,严格按照《历史文化名城名镇名村保护条例》、《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》的规定进行保护。(详见附表3)

保护地形地貌、文化遗址、历史街巷、码头埠头、古井古桥、古树名木等其它物质文化遗存,采用原材料,按原样式进行修复,并通过适当方式说明和展示其历史风貌。(详见附表4)

物质文化遗存遵循合理利用、永续利用、保护性展示的原则,在保护的前提下,进行必要的修缮和合理的利用。

6.1.2 非物质文化遗产保护与利用

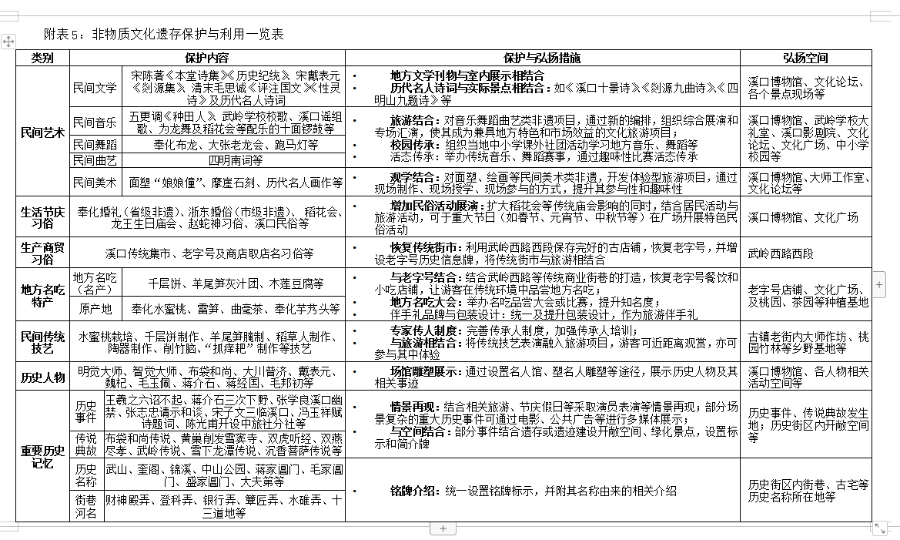

物质文化遗存遵循合理利用、永续利用、保护性展示的原则,在保护的前提下,进行必要的修缮和合理的利用。部分文物保护单位、文物保护点、历史建筑等,经修缮后建成历史、艺术、民俗、手工艺、影视等博物馆、展览馆或者传统手工艺大师工作坊等加以合理利用。对传统民居的利用和展示,应坚持民居的生活原真性,部分民居可改建成家居式客栈,为背包族、驴友等提供休憩场所。(详见附表5)

6.1.3 旅游系统引导

传承溪口“灵秀山水”、“独特人文”、“宏深佛缘”三大优势,围绕古镇古村、佛教名山、古迹非遗、山水美景,打造集古韵观光、文化体验、休闲度假、参禅修心等主题于一体的全国特色旅游名镇。

资源整合、串珠成链,承接历史、面向未来,规划西部生态沟溪与乡村旅游区、北部自然人文核心旅游区和南部剡源九曲与乡村旅游区,同时规划五类陆上、水上旅游线路。