| 首页 |

|

规划批后公布—《奉化区裘村镇吴江历史文化名村保护规划》

《奉化区裘村镇吴江历史文化名村保护规划》(以下简称《规划》)目前已获市政府批复,现将《规划》主要内容公布如下:

1. 前言

1.1 规划背景

奉化区裘村镇吴江村历史渊源久远、文化底蕴厚重、自然山水景观秀丽、村落传统风貌保存完整,是远近闻名的千年教育古村,并于2014年列为宁波市历史文化名村。为更好地保护其物质和非物质文化遗产,整体延续历史发展脉络的同时推动实现村庄的持续发展,我局组织编制了《规划》。

1.2 规划范围

本次规划范围包括两个层次:第一个层次是村域,即吴江行政村范围,面积约341.86公顷;第二个层次是古村,包括县道南侧村庄核心建成区及环境协调区,面积约21.16公顷,是本次规划重点研究区域。

2. 规划原因与规划目标

2.1 规划原则

(1)弘扬文化,重塑价值;

(2)合理布局,微创更新

(3)联合各界,公众参与

(4)项目激活,有序推动

2.2 规划目标

保护村庄历史文化和自然生态。通过规划设计挖掘吴江村历史文化和自然生态方面的特色,指导未来吴江村的历史文化与自然生态的保护及发展建设。

推动村庄发展,实现复兴。推动产业发展,全面提高吴江村居民生活水平,联系乡情,推动吴江村物质环境和非物质环境全面复兴,进而增强裘村镇乃至奉化区的品质城镇建设。

3. 历史文化价值

(1)江南吴姓一脉相承:在乡土情结、宗族传承上,是唐代吴思吴泰家族一脉相承而来,是乡土中国宗亲文化发展的研究样本;

(2)千年教育古村:在历史地位、特色职能上,是耕读传家,乡村私塾教育的成功范例;

(3)山水形胜隐逸田园:在古村自然环境、山水格局上,是浙东乡村山环水绕,讲求山水形胜的典型代表。

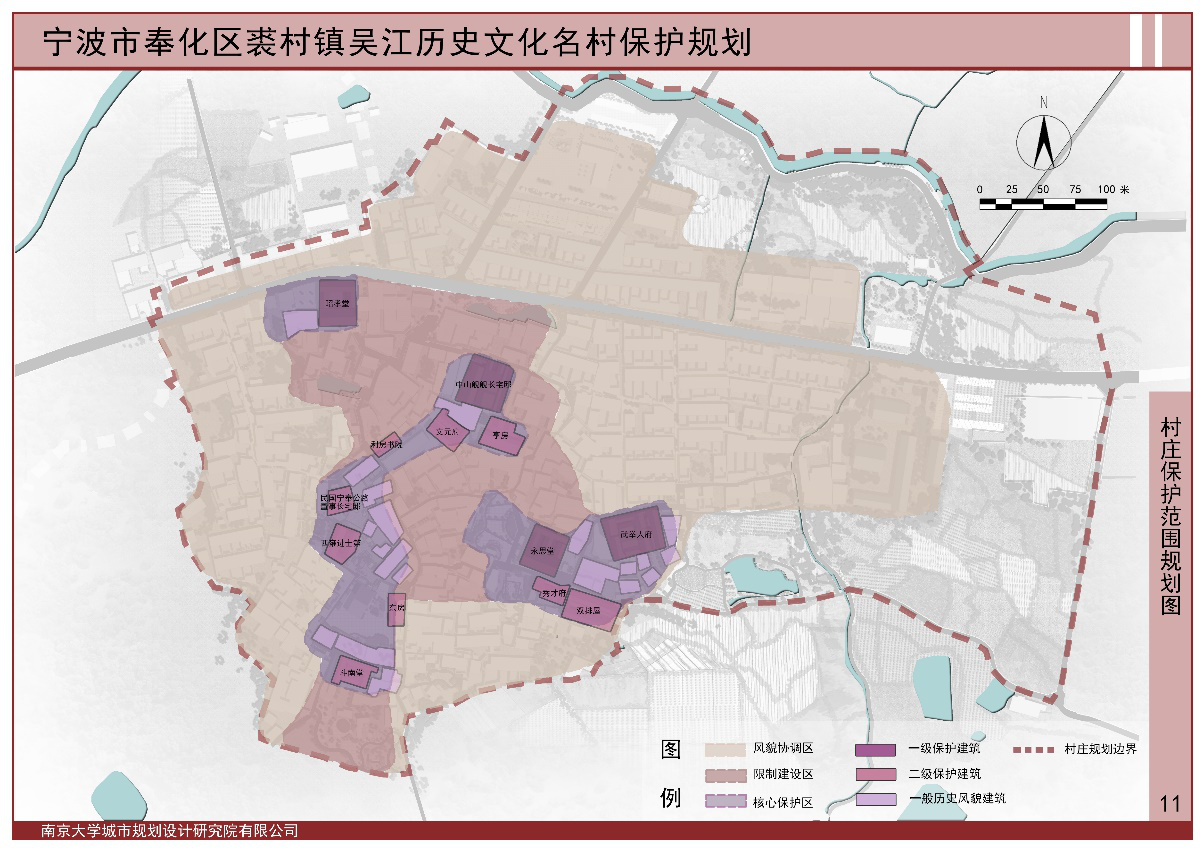

4. 保护范围

4.1 核心保护区

核心保护区范围包括三个不连续的区域,古村西北侧主要以昭孝堂为核心划定保护区;古村中心北至新屋(中山舰舰长宅邸)、南至斗南堂沿带状依次将亨房、文元府、利房书院、民国宁奉公路董事长宅邸、西雍进士第、东房纳入保护区;古村东南侧以永思堂为核心将三十六间走马楼遗址、第四份书院(武举人府)、秀才府和双排屋纳入保护区。核心保护区总占地面积3.04公顷。(详见附图1)

4.2 限制建设区

限制建设区范围主要将古村内普通民居住宅连片区域与历史建筑连片区域区分开,包括除核心保护区以外的其他一般性历史建筑或遗迹,占地面积3.42公顷。(详见附图1)

4.3 风貌协调区

风貌协调区范围为古村内普通民居住宅区划,占地面积14.7公顷。(详见附图1)

5. 保护对象

5.1 物质文化遗产

包括自然环境要素、村落传统格局要素、建议历史建筑、历史环境要素四种类型。(详见附表1、附表2)

5.2 优秀传统文化

包括书院文化、耕读文化等传统文化内涵、婚嫁丧葬礼俗等当地传统民俗以及甬式家具制作技艺等民间手工艺。(详见附表3)

6. 自然环境要素保护

保护古村以南和新村以北的自然山体环境,禁止开山填石、水系填埋,村庄建设用地的拓展方向和规模予以控制。

保护古村周边农田耕地,禁止侵占农田进行开发建设,同时保留村庄发展和镇区建设连绵区之间的生态缓冲地段。

7. 古村传统格局保护

保护古村格局肌理,严格区分古村内历史建筑、传统风貌建筑和其他现代民居的建设与保护范围,从建筑高度和街巷尺度控制、建筑风貌整治协调、公共空间整理等方面保留并突显古村核心部分的格局肌理与空间特色。

保护历史街巷的走向、风貌特色和铺地形式,禁止机动车穿行,沿街禁止新建建筑,并对现有建筑外部风貌整体协调控制。

8. 古村历史环境要素保护

保护古树名木,近期尽快建立档案予以保护,根据古树名木的树种特性、树冠大小及生长状况,提出保护措施。

保护古井池塘,加强水质保护,设立禁止标志,并加强绿化景观设计。

9. 建筑遗产保护

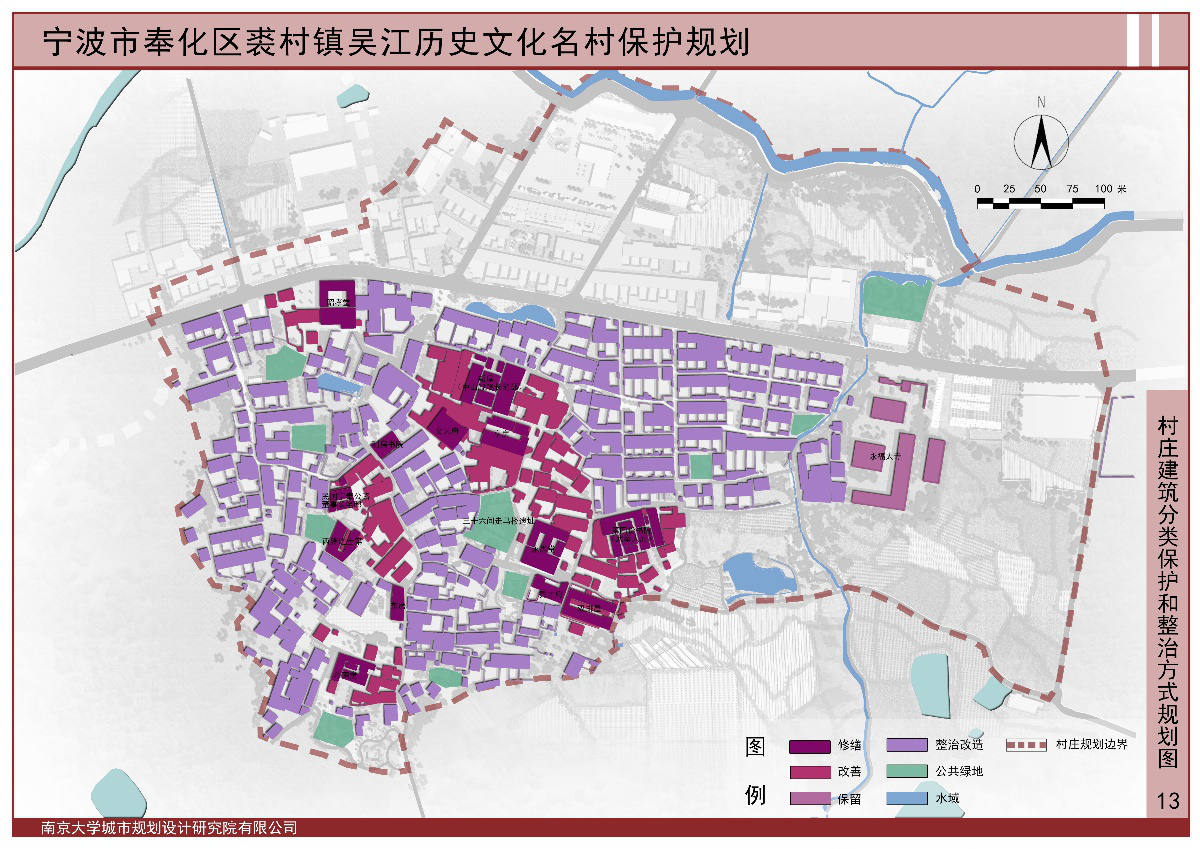

9.1 建筑的保护与整治方式

按建筑的类别评价及其质量、风貌、层数、结构等的综合调查评估,对不同类别的建(构)筑物分别实行修缮、改善、保留和整治改造四种不同的保护与整治措施。(详见附图2)

9.2 历史建筑

建议评为历史建筑的主要包括昭孝堂、新屋(中山舰舰长宅邸)、永思堂、第四份书院(武举人府)、利房书院、文元府、亨房、民国宁奉公路董事长宅邸、西雍进士第、东房、斗南堂、秀才府和双排屋,共计13处,分别提出具体保护与整治措施。(详见附图3)

9.3 传统风貌建筑

主要包括核心保护区除文物保护单位和历史建筑以外,具有一定历史风貌与地方特色的建筑,根据建筑质量的好坏提出不同的保护与整治措施。

9.4 建筑遗产的利用

可以根据村庄旅游发展的需要,结合历史建筑所有权人的意愿将部分条件允许的建筑进行合理的功能置换。

9.5 非物质文化遗产保护规划

延续书院文化、耕读文化等传统文化内涵;普查、推广、传承本地传统的民俗活动与甬式家具制作技艺,提高本地村民的文化认同感与责任感,吸引社会力量介入共同保护并展示本地文化魅力。

10. 村域发展思路

10.1 总体定位

(1)可观、可感的乡村私塾教育博物馆群;

(2)文化深厚、生活富裕的新乡村样板;

(3)亲近自然、富有意趣的田园体验基地。

10.2 人口规模

到规划期末的2030年,吴江村域人口规模为2697人。其中,村庄人口规模为882人,村东小散居人口规模为92人,集中到农居小区的人口规模为1723人。

10.3 发展战略

(1)历史保护:把遗迹存起来,把文化亮出来

(2)村域发展:把山水串起来,把环境美起来

(3)实施组织:把乡情连起来,把乡亲请回来

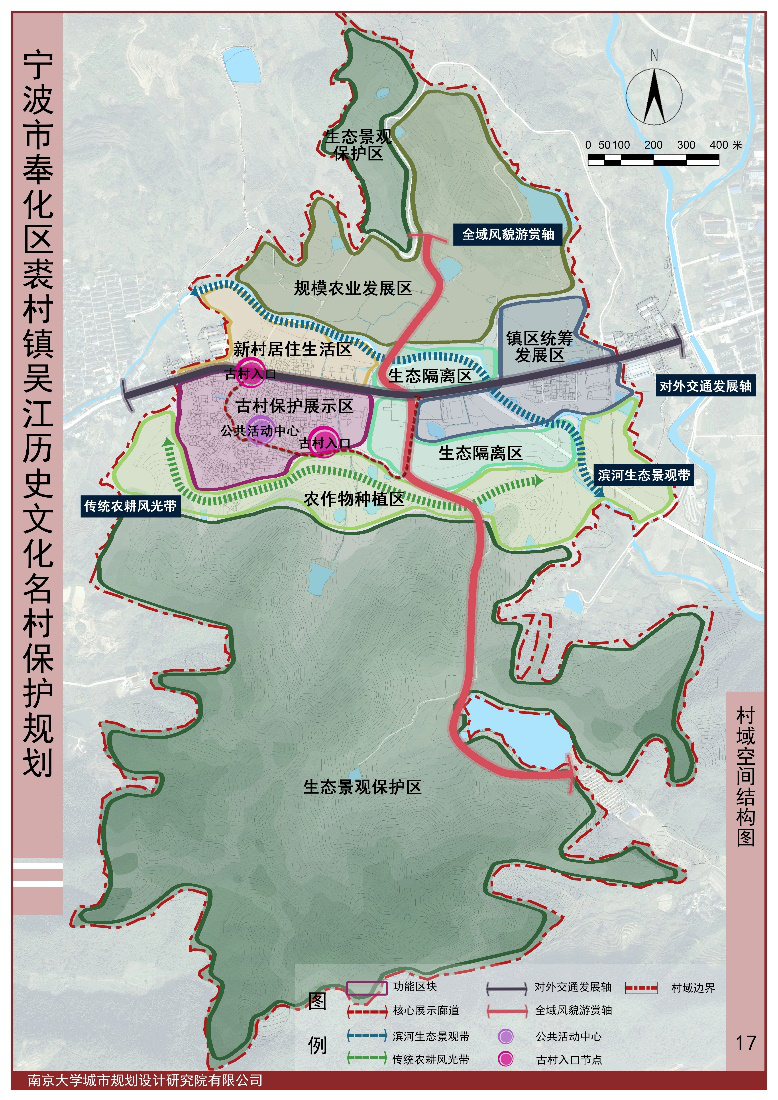

10.4 总体布局

村域总体空间结构规划形成一廊、两轴、两带、七区。(详见附图4)

11. 村庄发展与建设

11.1 产业发展引导

旅游业以“千年教育古村“为主题,整合全村及周边资源,全力发展文化旅游,策划包装两条旅游路线和吴江十二景。

农业向规模化、产业化、景观化方向发展,在增加农业产出的同时,吸引游客,全面支持村庄旅游。

借助现有工业基础增加就业,提高村民收入,主要布局在东面靠近镇区的片区,少量布局在村庄以北县道沿线,逐步引导古村内部工业企业退出搬迁。

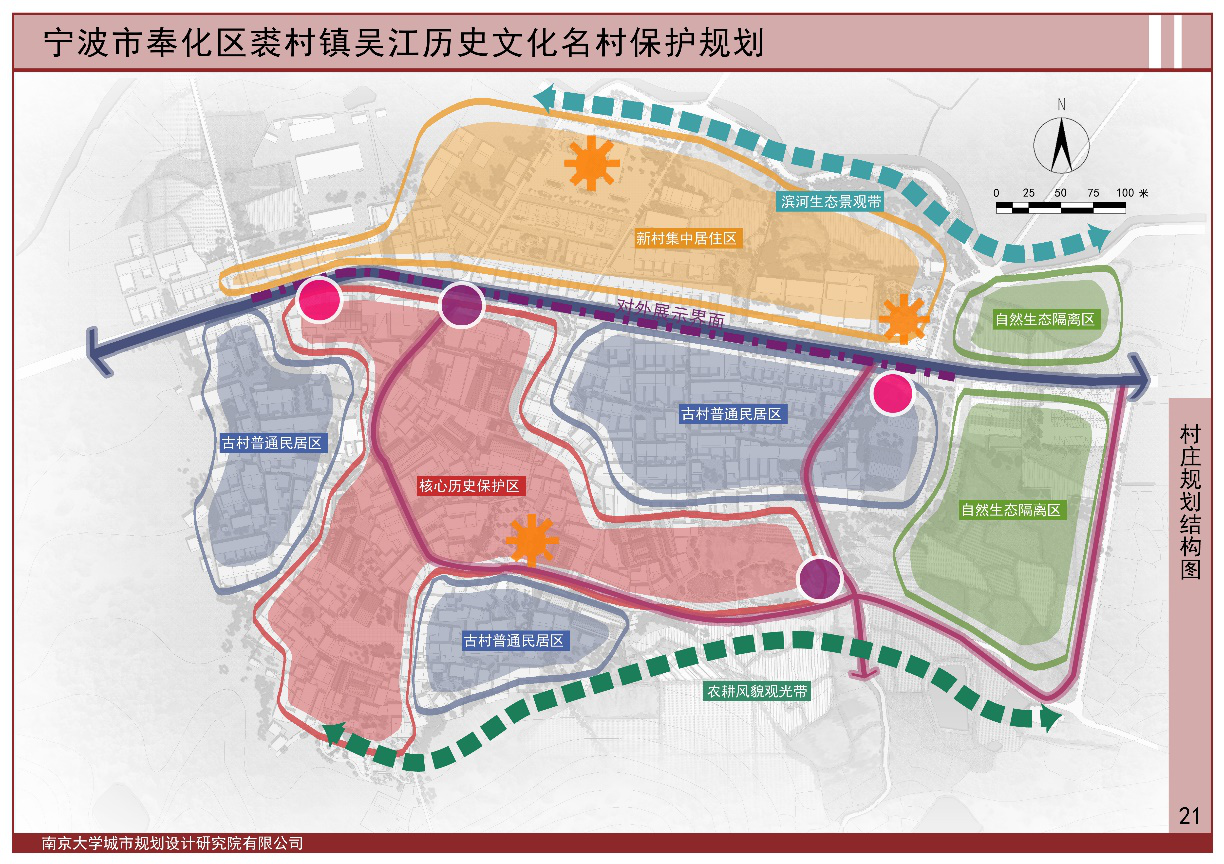

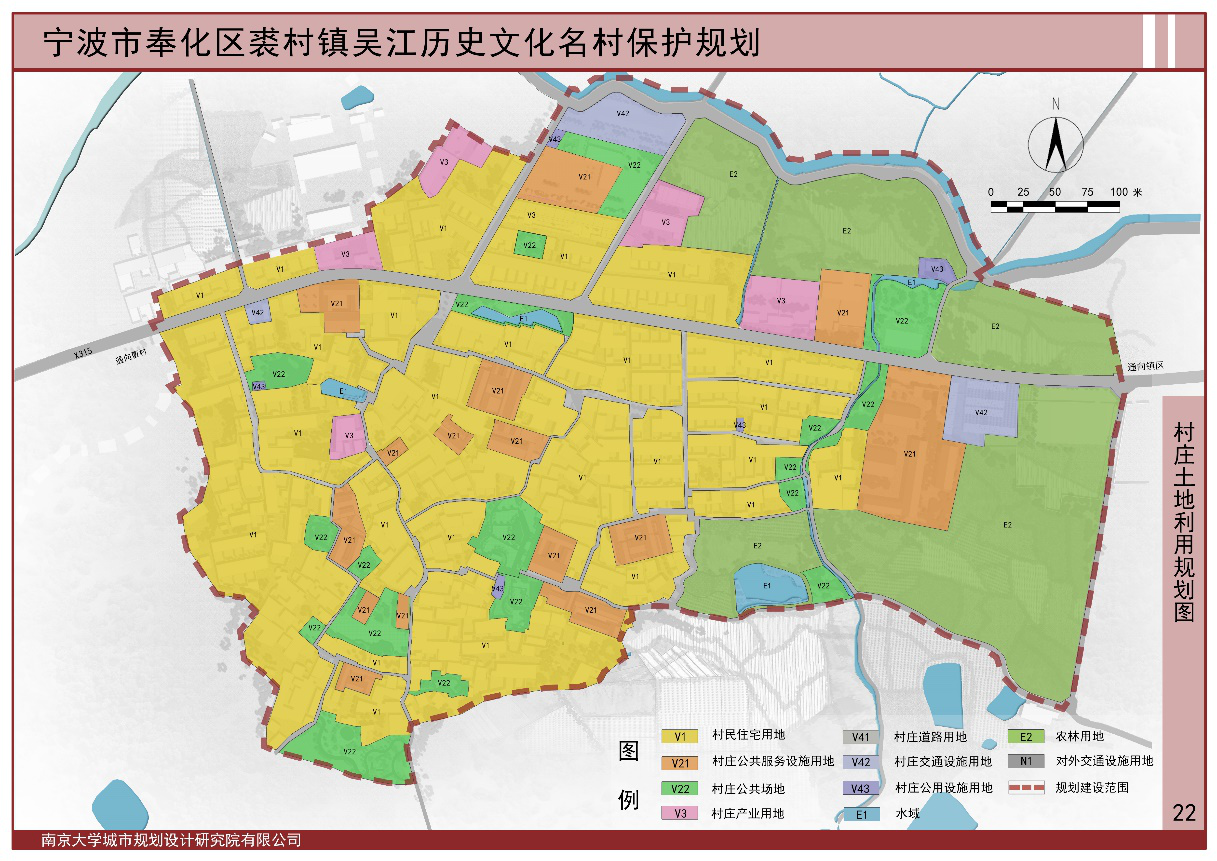

11.2 用地布局规划

规划一条古村核心路径、一条对外联系轴与展示界面、两条景观风光带、三类功能片区与七个重要空间节点。(详见附图5)

规划村庄建设用地总计20.69公顷。(详见附图6、图7)

11.3 公共服务设施规划

生活性公共服务设施新增老年活动中心一处,在村委会、旅游服务中心(昭孝堂)各设置一处邮筒,并增加若干村民日常休闲活动空间。

旅游性公共服务设施建议依托昭孝堂增设旅游服务中心。

11.4 绿地景观系统规划

重点形成三个景观核心和若干开敞或半开敞绿化空间节点,沿主要步行路径和道路完善线形绿化廊道。

11.5 道路交通与竖向规划

村庄道路规划形成四类等级,包括对外联系道路、村庄干路、村庄支路和宅间路,其中对外联系道路和村庄主干路为机非混行,村庄支路和宅间路为步行路。

规划一处对外停车场,位于古村东侧;一处对内停车场,位于新增老年活动中心北侧;三处临时集中停车位分别位于昭孝堂西侧、粮站入口和永福太寺旁,车位数量总计105个。停车场采用生态停车场建设形式。

场地竖向设计应结合地形、以建筑指导分台,不改变原自然地形坡向,基本保持原地面排水体系。

11.6 给水工程规划

吴江村现已实现集中供水,村庄内部给水管网采用枝状为主环状为辅的布置方式。

11.7 排水工程规划

近期古村排水系统沿用原有雨污合流体制,在新修道路和街巷整治时预埋污水管道,远期实现雨污分流制。

11.8 电力工程规划

规划村庄内部设两个电压等级,高压10KV及低压380/220V,380V/220V低压线路全部采用电缆埋地敷设,减少对古村整体风貌的影响。保留现状的变压器,供电线路的布置尽量按照现状走向,分支走向可适当调整。

11.9 电信工程规划

电信电缆尽量按照现状线路布局,局部可进行适当调整,与电力线路实行同路两侧布置,并采用管孔埋地方式敷设。

11.10 燃气工程规划

规划村庄燃气由镇区集中供给,近期保留瓶装液化石油气作为气源,远期逐步过渡到集中供给天然气。

11.11 环卫工程规划

按70米的服务半径设置垃圾桶,由村内保洁人员收集送至垃圾转运站,由镇区环卫局统一收集处理。

规划新增2座公共厕所,迁出村内部所有露天粪坑,对原址进行回填利用。

11.12 综合防灾规划

临近重要历史建筑必须设立消火栓;在村庄公共场所结合村庄公共服务设施配置干粉灭火器;村内各户也应采用水缸等储水设备;并建议在村内组建村民消防监察队。

台风及地质灾害防范规划应坚持“预防为主,避让与治理相结合”的原则,必要时采取一定的工程防护,有计划进行工程治理,地质灾害防治应以群众监测预防和居民搬迁避让为主。

规划设置一处防灾指挥中心、疏散场地和疏散通道,同时多处废弃破损等不符合抗震设防的历史建筑需及时加固。

村庄防洪标准为10年一遇以上,排涝标准为10年一遇以上,24小时雨量当天排出不受淹。

防虫防蚁规划以“预防为主、综合治理”为基本工作方针,化学防治和物理防治相结合。

11.13 村庄整治改造方案

对村庄道路、杆线、垃圾收运体系、厕所、河道、沟渠、水塘、村口空间、绿化等提出整治改造建议。

12. 近期建设规划

12.1 近期示范工程

(1)一条核心历史走廊

(2)一道引人入胜的门户

(3)一座乡村私塾教育博物馆

(4)一条体验式徒步线路

12.2 分期实施计划

近期实施项目可分为历史建筑修缮与改造工程、空间整治与提升工程、旅游配套工程和基础设施工程四类,规划提出项目实施三年计划表,明确各类工程中每个具体项目的项目名称、规模、建设方式、资金估算、投资渠道及建设期限。

附图1 村庄保护范围规划图

附图2 村庄建筑分类保护与整治方式规划图

附图3 村庄历史文化遗存保护规划图

附图4 村域空间结构图

附图5 村庄规划结构图

附图6 村庄土地利用规划图

附图7 村庄总平面图

附表1 吴江村物质文化遗产统计表

大类 | 保护内容分类 | 具体保护对象 | |

| 自然环境要素 | 山体 | 古村南北两侧山体 |

水域 | 樟岙岭水库、山塘溪涧 | ||

农田 | 吴江村所辖基本农田 | ||

河流 | 环绕村庄的水系 | ||

水圳 | 古村内排水自然沟渠 | ||

池、塘 | 古村内的池塘 | ||

村落传统 格局要素 | 历史街巷 | 街巷建筑风貌、铺地 | |

整体高度 | 村庄建筑高度 | ||

整体风貌 | 建筑色彩和形制 | ||

建议历史建筑 | 清朝、民国时期民居 | 新屋等11处 | |

书院 | 昭孝堂 | ||

祠堂 | 永思堂 | ||

历史环境要素 | 古树名木 | 古银杏、古树带 | |

古井 | 2处 | ||

古亭 | 助凉亭 | ||

附表2 吴江古村建议历史建筑一览表

序号 | 名称 | 使用功能 | 建造年代 | 建筑层数 | 建筑结构 | 保护范围(㎡) | 备注 |

1 | 昭孝堂 (新祠堂) | 宗祠 | 清 | 2 | 砖木结构 | 1041 | 建议历史建筑 |

2 | 新屋 | 民居 | 清 | 1-2 | 砖木结构 | 1536 | 建议历史建筑 |

3 | 永思堂 | 宗祠 | 清 | 1 | 砖木结构 | 993 | 建议历史建筑 |

4 | 第四份书院 | 民居 | 清 | 1-2 | 砖木结构 | 1321 | 建议历史建筑 |

5 | 亨房 | 民居 | 清 | 2 | 砖木结构 | 809 | 建议历史建筑 |

6 | 文元府 | 民居 | 民国 | 1-2 | 砖木结构 | 491 | 建议历史建筑 |

7 | 利房书院 | 民居 | 清 | 1-2 | 砖木结构 | 258 | 建议历史建筑 |

8 | 民国宁奉公路董事长宅邸 | 民居 | 民国 | 1-2 | 砖木结构 | 295 | 建议历史建筑 |

9 | 西雍进士第 | 民居 | 清 | 1-2 | 砖木结构 | 491 | 建议历史建筑 |

10 | 东房 | 民居 | 清 | 1-2 | 砖木结构 | 255 | 建议历史建筑 |

11 | 斗南堂(阊门里相) | 民居 | 清 | 1-2 | 砖木结构 | 532 | 建议历史建筑 |

12 | 秀才府 | 民居 | 清 | 1-2 | 砖木结构 | 355 | 建议历史建筑 |

13 | 双排屋 (后埭屋) | 民居 | 清 | 1-2 | 砖木结构 | 810 | 建议历史建筑 |

附表3 吴江村优秀传统文化统计表

大类 | 保护内容分类 | 具体保护对象 |

非物质文化遗产 | 文化内涵 | 宗教文化、书院文化、耕读文化、礼俗文化 |

民俗 | 宗教信仰、婚嫁丧葬礼俗、传统节庆活动 | |

手工艺 | 甬式家具 |