| 索引号 | 113302834197206058/2019-10850 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||

| 发布机构 | 区自然资源和规划分局(原规划分局) | 发文日期 | 2019-10-21 | ||

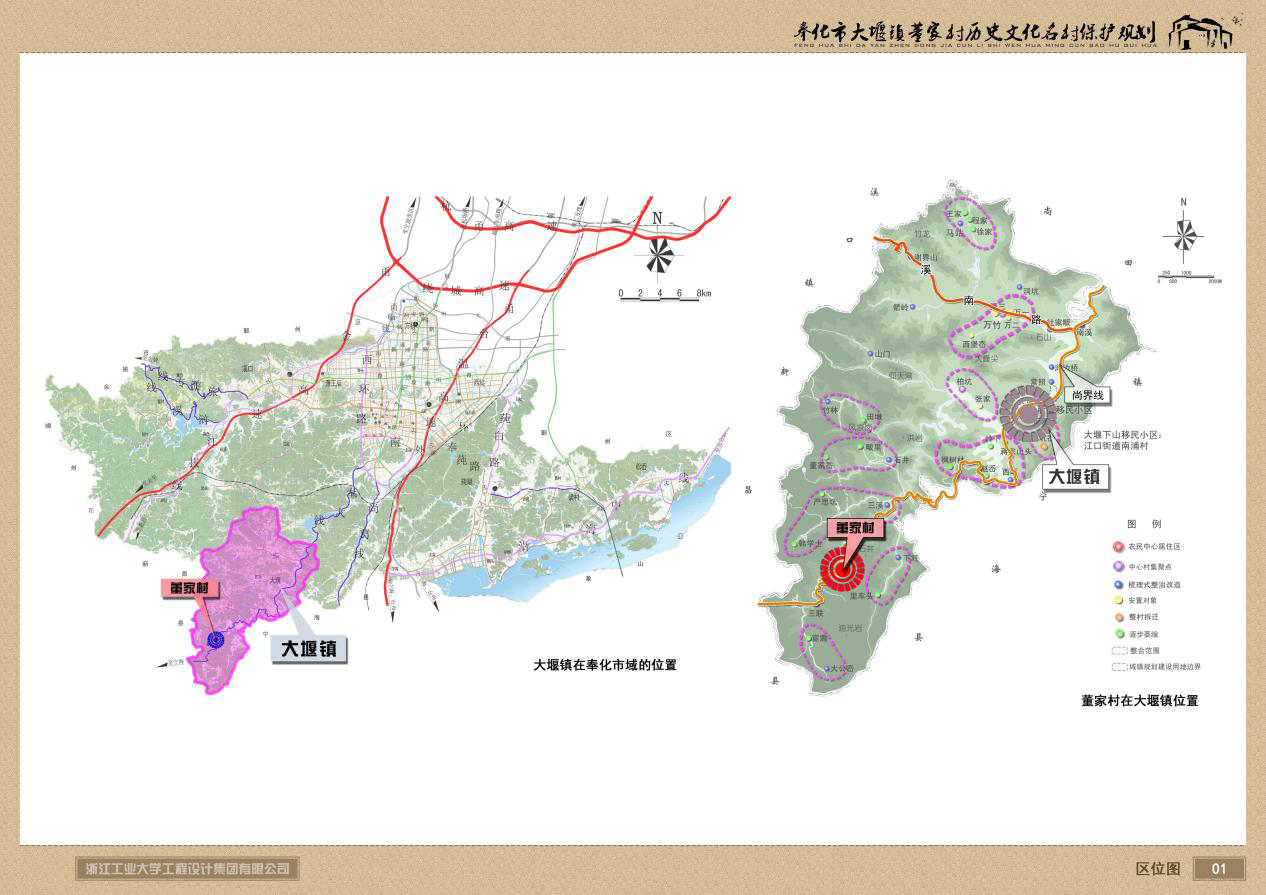

《宁波市奉化区董李历史文化名村保护规划》(批后公示)

《宁波市奉化区董李历史文化名村保护规划》(以下简称《规划》)目前已获宁波市政府批复,现将《规划》主要内容公布如下:

1前言

1.1规划背景

董李作为第二批“市级历史文化名村”的17个古村落之一,为按照新的国家要求指导董家村的保护整治工作全面展开,调查村落传统资源,建立传统村落档案,确定保护对象,划定保护范围并制订保护管理规定,提出传统资源保护以及村落人居环境改善的措施,特编制本规划。

1.2规划范围

本次规划范围原则上与为董家村域范围一致,面积3.69平方公里。结合自然地形条件,规划以古村建成区周边为本次保护规划的规划范围,指董家村主要居民点的建设用地范围,包括董家村建设用地,董家历史文化名村保护规划范围,共10.81公顷。

2规划原则和规划目标

2.1规划原则

(1)历史文化遗产保护优先的原则

(2)整体保护古村历史的原真性原则

(3)注重保护文化遗产的风貌完整性

(4)保护与合理利用相协调的原则

(5)保护有形文物和保护无形文化相结合的原则

(6)改善基础设施,提高环境质量的原则

(7)正确处理历史文化名村保护规划与村庄发展的原则。

2.2规划目标

改善基础设施和公共服务设施,对古村落村民人口密度进行调整,提高村民生活质量;恢复并延续民俗风情、宗族文化、山居文化和传统技艺;对建筑进行分类保护和整饬,维护古村落的风貌特色,建设风貌展示体系。

3董李历史文化名村的文化价值

历史价值:董家村历史悠久,文化源远,留有丰富的有型历史遗存,董家村的非物质文化遗产数量不多但人文内涵丰富,简单但贴近山村世俗生活,对研究当时社会政治、经济、自然、文化,反映社会变迁。世事兴衰,以及探索自然奥秘等,都具有重要的价值。

文化价值:历史遗存真实;历史风貌、空间格局保存较完整;历史建筑地域特征明显;街巷规模显著;传统生活依旧在延续;一定的非物质文化遗产。

经济价值:董家村具有开展乡村旅游的经济价值和一定的开发价值,传统村落的保护有利于董家村旅游的发展和土地的升值,从而带动商业、旅馆、餐饮等旅游配套服务的全面发展,为董家村的发展创造经济价值,提供持续动力。

社会价值:一方面,历史文化名村保护可以提高董家村的知名度,有利于历史文化的传承与发展,有利于子孙后代了解董家的过去,有利于竖立保护历史文化遗产人人有责的观念;另一方面,基于传统村落保护的适度开发,改变了地方居民的生活方式,为其提供更多发展机会,对于董家村社会发扎进步具有突出的意义。

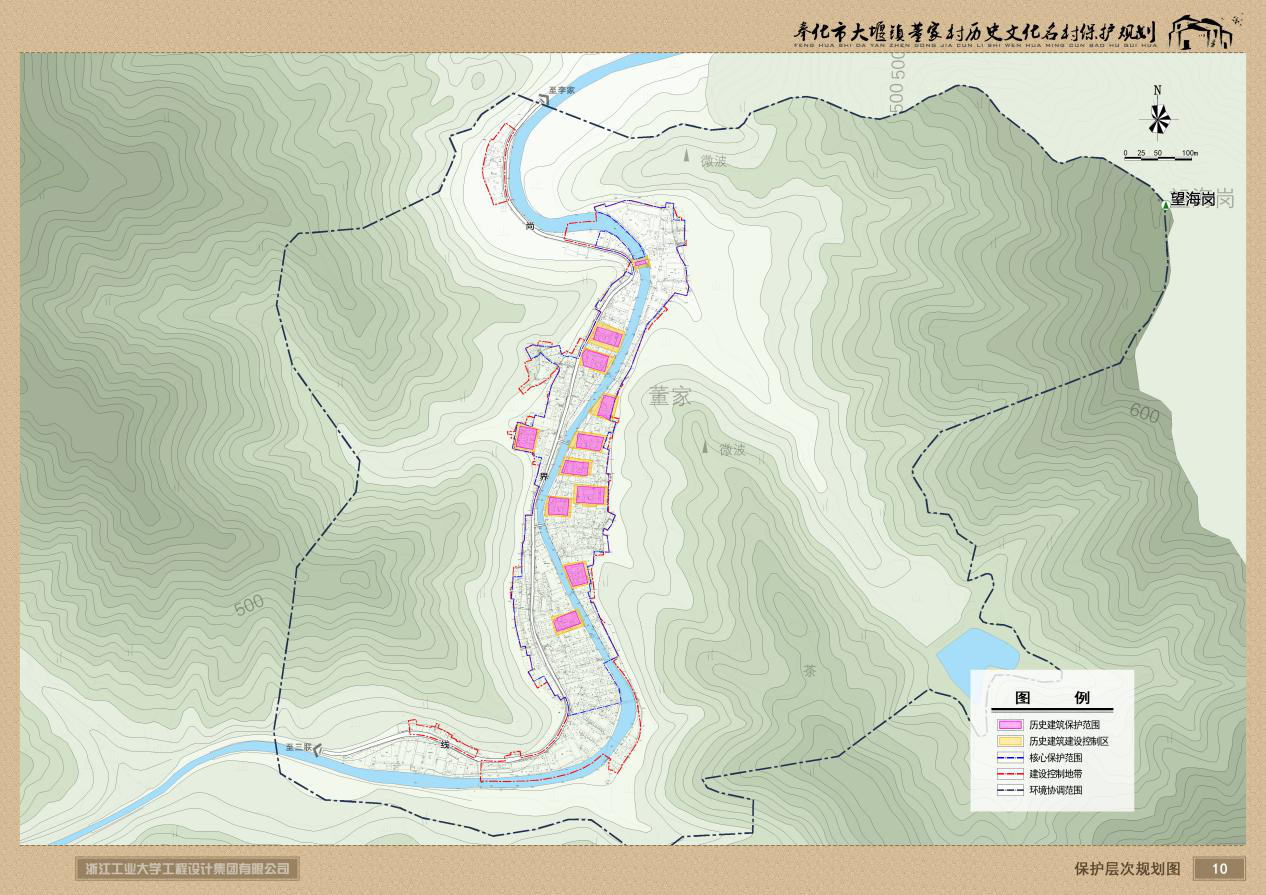

4保护范围

保护范围分为核心保护范围、建设控制地带两个层次。

同时,为了保护董家古村的整体环境风貌,在保护范围外划定环境协调区。

4.1核心保护区

核心保护范围为:以围合董家村历史建筑及传统建筑的巷弄边界为主要范围,面积约为8.21公顷。

4.2建设控制地带

建设控制地带范围为:风貌区内除核心保护区的其他地区。面积约为2.75公顷。

4.3环境协调区

环境协调区范围为:东至望海岗、西、南、北至山脊线,面积约为96.72公顷。

5 总体保护

5.1整体格局与风貌特征保护

(1)保护古村及周边地区的整体景观

古村依山邻溪,县溪穿村而过,南靠第一尖山,其村落景观的保护体系应由古村、县溪、第一尖山等空间要素共同组成。

(2)保护古村的空间格局

经历了500多年风风雨雨的董家古村格局依旧,比较完整,村落小巷空间特色突出,以阊门为特色的历史古迹众多。其选址除从居住角度考虑外,充分利用了地形特点,适应当地气候条件,通过人工努力,增强了抵御自然灾害的能力。整个古村小巷庭院,卵石铺道,清代风格的房屋整齐错落排列。保护古村的空间格局,应重点保护古村建筑、小巷等形成的历史空间格局。

5.2水系格局保护

水系格局的保护主要是以保护县溪及村域内各小溪流。因此不仅仅是古村建成区范围内的水系,还应包括整段溪流、以及古村外围的各个水系。针对县溪的整治,除了清淤、整治驳岸等措施外,还要针对沿县溪的古村视廊界面进行保护,除沿岸的建筑、绿地、田园菜地之外,还包括溪岸的石板阶梯、取水点的石板平台等。同时对古村内部,建筑和道路两侧的雨水沟渠进行清淤、疏通,将整个村庄的水系盘活。

5.3街道格局保护

古村内的街道格局大部分尚存,特别是沿河道路部分地段基本完好,其他部分尺度巷弄都保留有传统尺度和特色的空间格局。保持古村的传统肌理,保持古村的宜人尺度和空间层次,并使之贯通、连接。

5.4古村风貌和空间格局保护

董家古村坐落于县溪水系到周边群山之间的山坡台地上,属于从水到山的中间地带。起到了连接山水的作用,体现了从低到高,自然梯台过渡的态势。由此可见,村庄的建筑、巷弄、院落等人工元素和山水田园等自然环境要素是不可割裂的,这两者同属于一个整体。因此保护规划不仅仅是保护古村本身,还应包括周边环境,例如晒谷场、菜地、梯田、山坡植被等。通过对整体空间格局的保护,维护古村“夹溪而生、靠山而栖、遇树而界”的格局。

5.5古村视廊、界面保护

古村的视廊是指视线开阔的制高点、开放空间、巷弄等,主要有以下几个:

1)旅游服务中心(原董家小学),属于滨水景观视廊,向北主要视线通廊的焦点是县溪两岸。以古村建筑临水界面为主。

2)骑枫路5号,属于县溪西岸视线开阔点,以县溪西岸古村建筑临水界面为主。

3)董家古树群公园,属于董家视线开阔的制高点,可俯瞰村貌,整个古村尽收眼底。

4)灯枫路73号,属于县溪东岸视线开阔点,以县溪东岸古村建筑临水界面为主。

5)骑枫路36号,属于局部视点,以溪对岸的大份阊门及周边的传统建筑界面为主。

6)其他古村内部的巷弄,古村内部巷道纵横,置身其中,不论从哪个方向看去,都能感受到古村街面的历史风貌。

5.6历史地段保护总体框架

董家历史文化名村的古村保护框架空间构架为“一水、一区、五文化”。

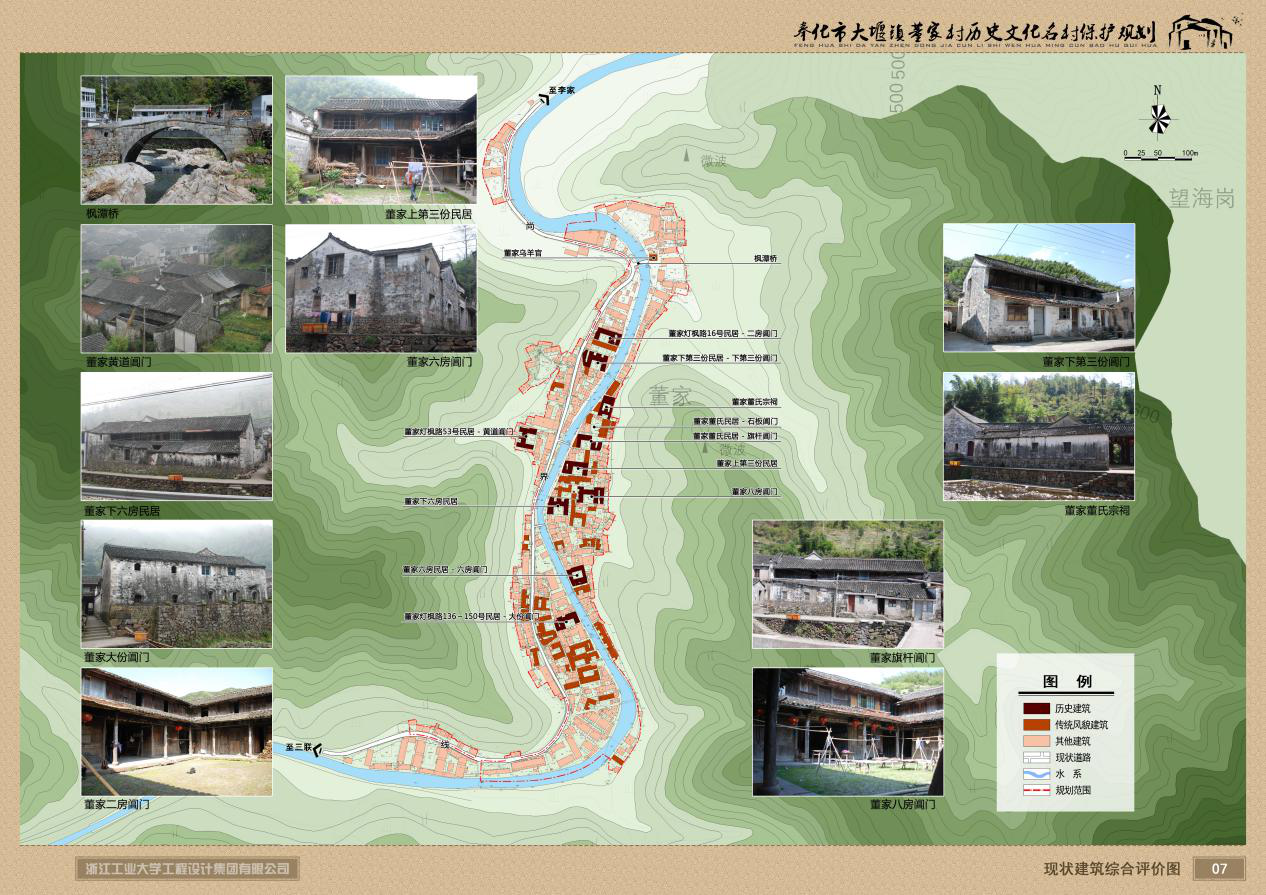

5.7文物古迹保护规划

董家村暂无文物保单位。规划推荐旗杆阊门、董氏宗祠及其附属建筑为拟文保点。拟推荐文保点应严格按照《中华人民共和国文物保护法》进行保护。文物保护单位的保护规划范围内分为保护范围和建设控制地带两部分。

指具有一定的历史、建筑艺术和科学文化价值,但尚未评定为保护建筑的建筑。董家古村内共有11处历史建筑,分别是枫潭桥、董家下第三份民居、董家灯枫路16号民居、董家灯枫路53号民居、董家灯枫路136~150号民居、董家董氏宗祠、董家董氏民居、董家八房民居、董家上第三份民居、董家下六房民居、董家六房民居。

5.8历史环境要素保护规划

水系保护:规划对县溪进行定期清淤,同时保护驳岸和溪底的河床,同时对县溪沿岸的古村视廊界面进行保护,除沿岸的建筑、绿地、田园菜地之外,还包括深入溪岸的石板阶梯和平台等。

古树名木保护:依据国家有关古树名木的管理规定,加强对全村范围内现存的古树名木维护与保护,以及周边环境的保护,严禁砍伐。在古村的规划范围内古树名木现存不多,对整个规划范围内存在的古树名木实行分级保护,设立保护牌并挂牌,建立档案库,责任到位。

石阶、驳岸、石桥保护:在县溪沿线分布有零星的古石阶和石砌驳岸,在清理建设村内水系的同时要注意保护此类具有历史价值的历史工程设施。县溪两侧,在古村建成区内以硬质驳岸为主,向南向北出村后转变为自然石块驳岸,以石块和绿化软质驳岸为主进行建设治理。

古村内县溪沿线有桥梁10座,现状以石板、卵石、水泥等路面为主,董家最北侧1座桥梁为枫潭桥,另外还有一座古桥广济桥位于古村外围村域内。

绿地系统保护:根据步行系统改造,增加街头绿地,同时在古村内部增加小块绿地;采取见缝插针的形式,处理好建筑转角、凸凹处和街巷的收放处的小块绿地,在“古意”、“小巧”、“美观”三方面下功夫,尽可能改善外部环境;规划开发村民院落天井绿化、垂直绿化,以传统绿化的形式提高整个古村的绿地率。

山体、农田保护:董家的山水田园格局决定了村庄周边的山体和农田应得到有效的保护控制,因此古村落视线范围内的山体和农田禁止进行除本规划以外的建设活动。

5.9非物质文化遗产保护规划

董家村中非物质文化遗产的保护对象主要包括传统习俗、人物故事,具体项目包括:董氏宗谱、关于董家村村庄来源的故事、父子登科、董氏六十寿宴故事等。

6总体功能定位

大堰镇域西南部,以山区林业和高山农副产品基地为依托,结合山地古村资源,发展历史古村落旅游、乡愁民宿为主体的特色中心村。

7支撑规划

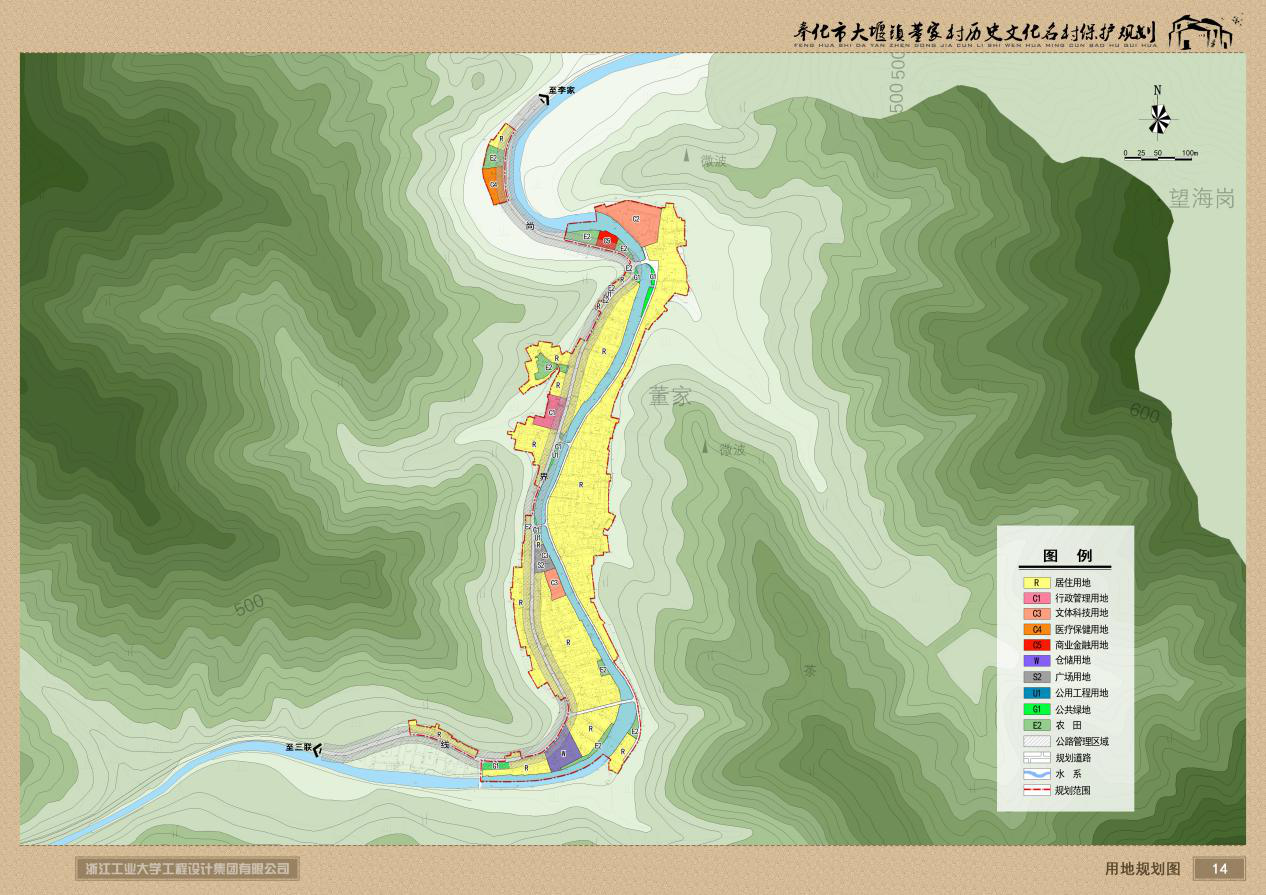

7.1人口、用地规划

(1)人口规模

至2020末董家村规划人口为904人。

(2)用地规模

至规划期末,董家村建设用地面积9.25公顷(不计对外交通、市政设施用地、水域等),人均建设用地面积为102.3平方米。

7.2功能分区规划

规划形成“一轴二区二基地”的功能分区布局形态,分别为1条旅游发展轴,1个村庄建设区、1片现代农业示范区和东西2个生态林业示范基地。

7.3公共服务设施规划

本次村庄公共服务设施主要包括办公管理、医疗卫生、文化体育、商贸服务、金融邮电、社区服务以及市政公用七项设施,含村委、卫生服务室、文体活动中心、商店、停车场等各项设施。

规划保留现状村委;

改造董李小学为旅游服务中心。

改造现状村内部分公厕;

改造1处停车场,解决村民停车难问题以及解决游客停车问题;

新建1处污水处理池分别位于董家的北侧;

保留村庄电信、变电设施。

具体详见公共服务设施布局图。

7.4道路交通规划

除对外交通,董家村道路等级分为二级,即村庄干路、村庄支路。村庄车行道规划红线宽度2.5-4.0米;步行路1.5-2.5米。道路两侧的控制要求为:对外交通两侧建筑后退各控制10.0米;村庄内其余道路两侧建筑后退各控制1-2米。

广场:规划利用旧村拆旧建绿的一些公共空间,布置小型公共活动广场,供村民室外活动之用,部分小广场亦可作临时停车场地。

停车场(位):规划在村庄范围内布置1处集中停车场,方便村民、游客停车。

公交停靠点:规划沿尚界线设置两对公交停靠点。

7.5绿地与景观系统规划

规划形成“一带一廊、三区多点”的空间景观结构。

“一带”:为尚界线形成的道路景观带。

“一廊”:为沿县溪形成的滨水生态景观廊。

“三区”:为旅游服务景观风貌区、传统村落景观风貌区和一般村落景观风貌区。

“多点”:分散在组团内部的多个人文景观景观节点和自然景观节点。

7.6市政工程规划

完善市政管线和设施,当市政管线和设施按常规设置与文物保护点、历史建筑、传统风貌建筑及历史环境要素的保护发生矛盾时,在满足保护要求的前提下采取工程技术措施加以解决。

7.7综合防灾规划

(1)防洪规划:防洪标准为20年一遇,排涝标准为20年一遇,24小时暴雨当天排出不受淹。

(2)消防规划:采用室外消防用水与生活用水共网,室外消防供水采用低压制。地上式消火栓每100-120米设置一个,服务半径不超过150米,共设置10个消防栓。村庄道路必须考虑消防车通行,消防车道宽度不小于4米。由村委会组织2人以上的义务消防员,配备灭火器等消防器材。

(3)抗震及地质灾害:根据国家抗震设防烈度划分,董家村抗震设防烈度为6 度,设计基本地震加速度值为0.05g。文物保护点和历史建筑必须定期进行地震安全性评价,根据评价结论进行抗震加固。利用广场绿地等空旷场地作为避震场所。避震场所内有一定的抗震避险设施,确保引水、食物和生活必需品的供应。利用尚界线、入村道路作为疏散通道。为便于公众的避震行动,在疏散通道沿线应设有明显的避难标识。

(4)防虫、防蚁规划:加强环境卫生,消除病虫源,加强病虫害、鼠害的科普宣传工作。

村落里存在传统砖木结构建筑,需按规定请专业白蚁治理单位对建筑群整体进行系统地白蚁虫蛀的治理,并建立日常保养制度。

8文化遗产展示利用规划

8.1遗产利用方式

整治院落,修缮建筑,发展特色民宿。

利用古建筑,结合民间文化,拓展文化展示和文化活动的内容。

利用传统商业建筑发展特色商业,增加村落活力。

利用古桥等特色环境要素作为旅游参观的景点。

8.2游线规划

规划在村域范围内形成三条休闲体验性旅游路线,分别为农家风情游、清新田园游和丛林探幽游。

8.3重点地段展示利用功能

村民自居民宿。

农产品自售点。

父子登科文化展示。

祠堂祭祀。

旅游接待、餐饮建筑。

居住院落。

枫潭秋月。

附图1:区位图

附图2:保护区划图

附图3:建筑综合评价图

附图4:古村用地规划图

附表1董李历史建筑统计一览表:

序号 | 名称 | 地点 | 时代 | 现状 | 类别 |

1 | 枫潭桥 | 董家村 | 民国 | 保存尚好 | 古建筑 |

2 | 董家下第三份民居 | 董家村 | 清道光二十年 | 基本完好,部分檐瓦改为洋瓦 | 古建筑 |

3 | 董家灯枫路16号民居 | 董家村 | 清 | 基本完好,窗户有几扇缺失 | 古建筑 |

4 | 董家灯枫路53号民居 | 董家村 | 清 | 基本完好,白蚁蛀蚀严重 | 古建筑 |

5 | 董家灯枫路136~150号民居 | 董家村 | 清 | 基本完好,部分檐瓦改成洋瓦 | 古建筑 |

6 | 董家董氏宗祠 | 董家村 | 清 | 基本完整,曾于2007年经过修缮 | 古建筑 |

7 | 董家董氏民居 | 董家村 | 清 | 基本完整,建筑比较破败 | 古建筑 |

8 | 董家八房民居 | 董家村 | 清 | 基本完整,局部存在结构隐患 | 古建筑 |

9 | 董家上第三份民居 | 董家村 | 清 | 基本完整,局部存在结构隐患 | 古建筑 |

10 | 董家下六房民居 | 董家村 | 清 | 基本完整,局部存在结构隐患 | 古建筑 |

11 | 董家六房民居 | 董家村 | 清 | 基本完整,梁架局部存在结构隐患 | 古建筑 |