| 首页 |

|

《宁波市奉化区驻岭历史文化名村保护规划》(批后公示)

《宁波市奉化区驻岭历史文化名村保护规划》(以下简称《规划》)目前已获宁波市政府批复,现将《规划》主要内容公布如下:

1前言

1.1规划背景

驻岭为宁波市正式公布的第四批 14 个市级历史文化名村之一。为保护驻岭古村落的格局和内部历史建筑及历史人文环境要素,保护古村落周边特色的自然环境;同时满足建设美丽乡村,发展特色旅游,促进古村自身的可持续发展要求,特编制本规划。

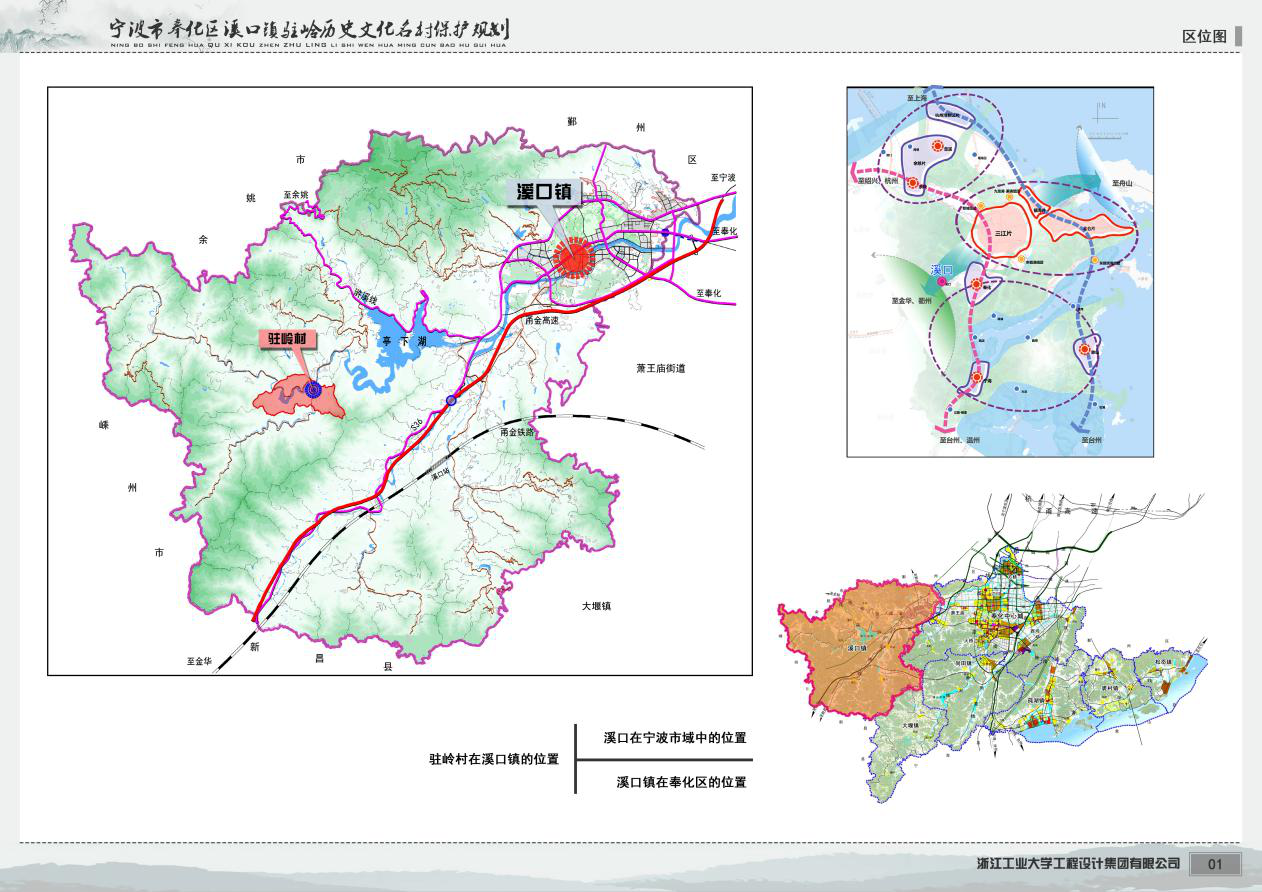

1.2规划范围

驻岭自然村隶属于斑竹行政村,本规划的保护规划范围为驻岭自然村本身的建设用地范围以及包括驻岭周边的部分自然山体,面积为2.82公顷。

2规划原则和规划目标

2.1规划原则

(1)历史文化遗产保护优先的原则

(2)整体保护古村历史的原真性原则

(3)注重保护文化遗产的风貌完整性

(4)保护与合理利用相协调的原则

(5)保护有形文物和保护无形文化相结合的原则

(6)改善基础设施,提高环境质量的原则

(7)正确处理历史文化名村保护规划与村庄发展的原则。

2.2规划目标

保护村庄传统——保护反映驻岭的村庄格局、保护反映村庄生活、历史特征与人文文化的村庄风貌。

维护村庄风貌——保护驻岭村独有的生活空间及风貌特点。

提升人居环境——改善村民生活环境,提升居住品质。

激发村庄活力——在保护的前提下,充分利用驻岭历史文化资源,带动村庄产业发展,提高村民的生活水平。

3驻岭历史文化名村的文化价值

3.1历史价值

驻岭历史悠久,文化源远,留有丰富的有型历史遗存,驻岭的非物质文化遗产数量不多但人文内涵丰富,简单但贴近山村世俗生活,对研究当时社会政治、经济、自然、文化,反映社会变迁都具有重要的价值。

3.2文化价值

(1)历史遗存真实

(2)历史风貌、空间格局保存较完整

(3)历史建筑地域特征明显

(4)街巷规模显著

(5)传统生活依旧在延续

(6)一定的非物质文化遗产

3.3经济价值

驻岭具有开展乡村旅游的经济价值和一定的开发价值,传统村落的保护有利于驻岭旅游的发展和土地的升值,从而带动商业、旅馆、餐饮等旅游配套服务的全面发展,为驻岭的发展创造经济价值,提供持续动力。

3.4社会价值

一方面,历史文化名村保护可以提高驻岭的知名度,有利于历史文化的传承与发展,有利于子孙后代了解驻岭的过去,有利于树立保护历史文化遗产人人有责的观念;另一方面,基于传统村落保护的适度开发,改变了地方居民的生活方式,为其提供更多发展机会,对于驻岭社会发展进步具有重要意义。

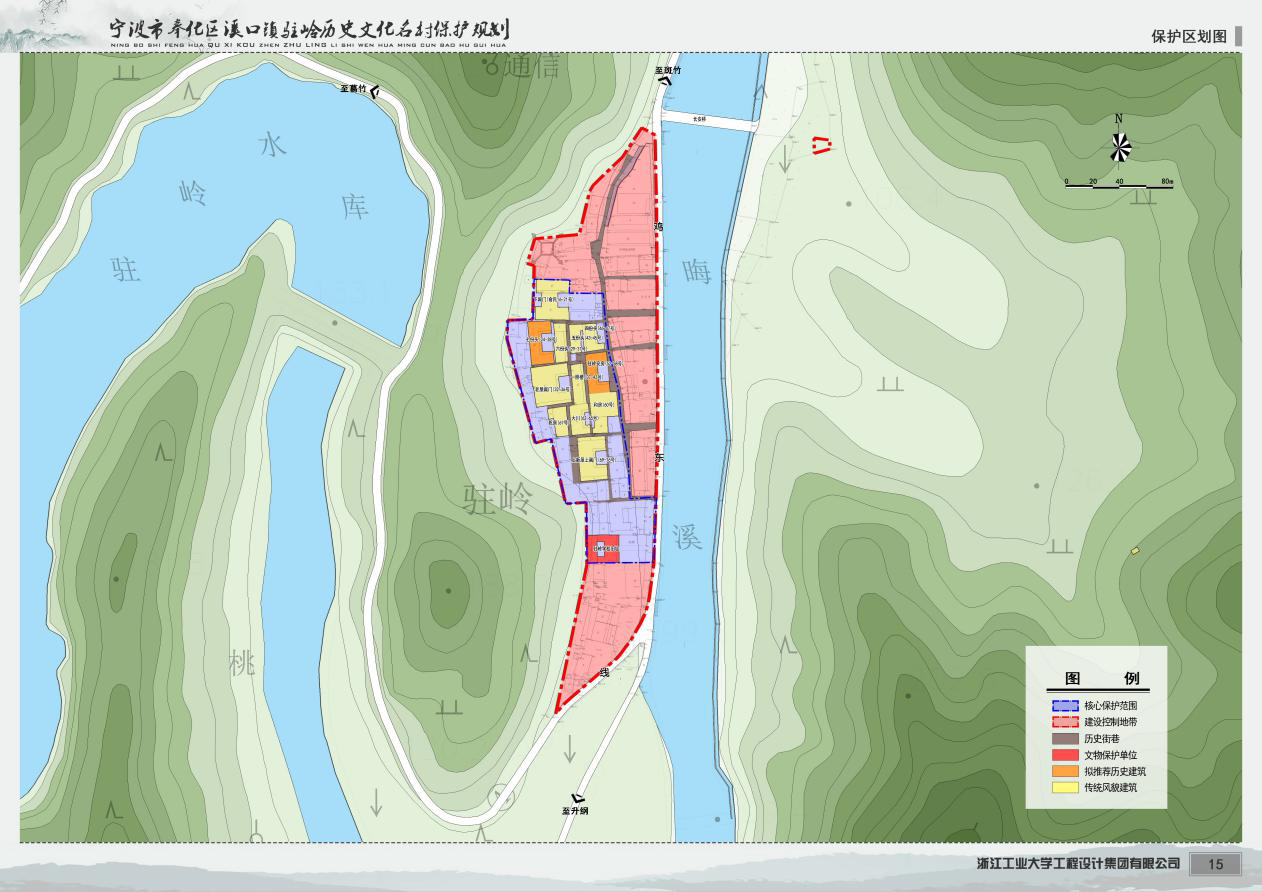

4保护范围

驻岭历史文化名村的保护范围为:鸡东线以西,北至驻岭凉亭,西至山脚的村庄建设用地部分。保护范围的总面积为2.80公顷。保护范围包括核心保护范围和建设控制地带。

4.1核心保护区

核心保护范围是指村落中心区域集中体现驻岭历史风貌的区域,是古村落发展至今村落格局相对完整的部分,本次规划的核心保护区面积为1.26公顷。

4.2建设控制地带

建设控制地带是除去核心保护区范围之外的其余部分,是为了与核心保护范围的历史文化风貌相协调所必须实施规划控制的周围区域。本次规划建设控制范围的面积为1.54公顷。

5整体格局与风貌特征保护

驻岭地处西部山区,在两山峡谷之间,在亭下江与茶坑溪交汇处形成主要的村落,村庄沿溪分布,空间形态呈环山抱水之势,历史遗迹主要分布在此。村落“择水而居”,负山带水,主体座西朝东,四周山峦叠嶂,又恰好起到天然挡风的屏障作用。

6历史环境要素的保护

(1)山水格局完整,环境特色突出

驻岭古村的选址得天独厚,可谓是山环水绕,独居其中。古村在空间布局以及与自然环境的相处上构思巧妙,经历很长时期的传承,包含着人类与自然和谐相处的历史智慧。

(2)突显中国传统村落择地而居的内涵

驻岭古村的选址凸显古代择吉地而居的文化内涵,是古村理想山水格局的真实写照。驻岭布局符合“枕山、环水、面屏”的理想模式。驻岭突出反映了古村营建中的人文、生态内涵,是人类适应自然、人与自然和谐的模式。

(3)体现天人合一理念,村落整体环境对生产生活延续具有贡献

驻岭古村不仅在空间山水格局上的独特价值,同时“山-水-田-居”的景观风貌也凸显了奉化传统村落在宏观整体环境上的特色。这种传统的村落居住与农业生产与生态景观三者之间的关系十分和谐,村民就近耕种,利用现有水系引水灌溉,现在这种利用周边农田耕作发展的传统生产方式依然延续,是传统格局环境的优势所在,是对生产生活的延续的贡献。

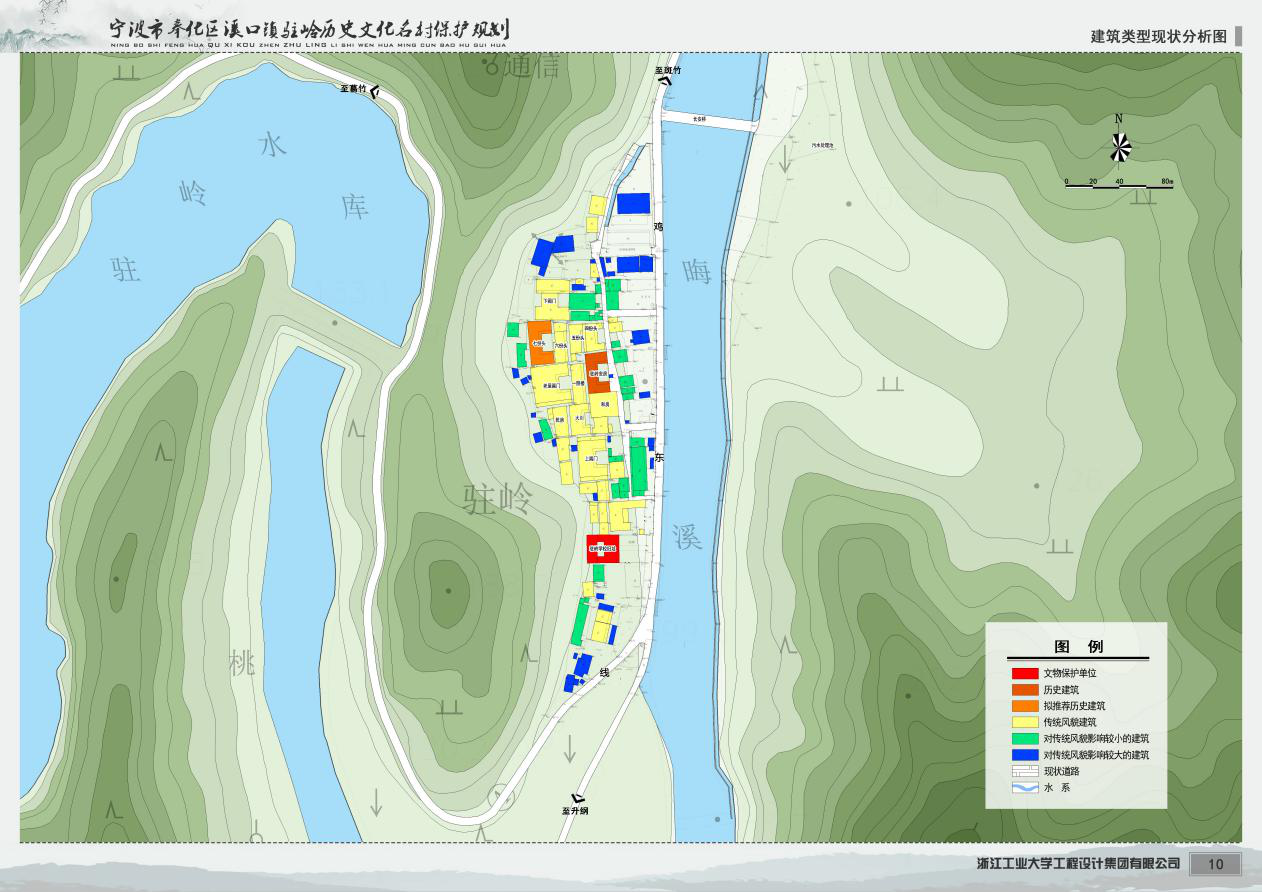

7文物古迹和历史建筑的保护

(1)文物保护单位的保护。驻岭现仅有区级文物保护单位1处——驻岭学校旧址。此处应严格按照《中华人民共和国文物保护法》进行保护。文物保护单位的保护规划范围内分为保护范围和建设控制地带两部分。

(2)历史建筑的保护

对于历史建筑,建筑的立面、结构体系和建筑高度不得改变,建筑内部允许改变;建筑修缮的重点是恢复其传统建筑与院落的布局,在细部做法上采用相应地方传统民居的典型做法、样式材质等,可以在对当地建筑的特色提炼下,对无法恢复原样的部分做一定的创意性设计。建筑维护修缮应优先采用旧料来更换损毁构建,修缮的原则是“只修不建,修旧如故”。本规划规定一切定为历史建筑的民居禁止拆除。

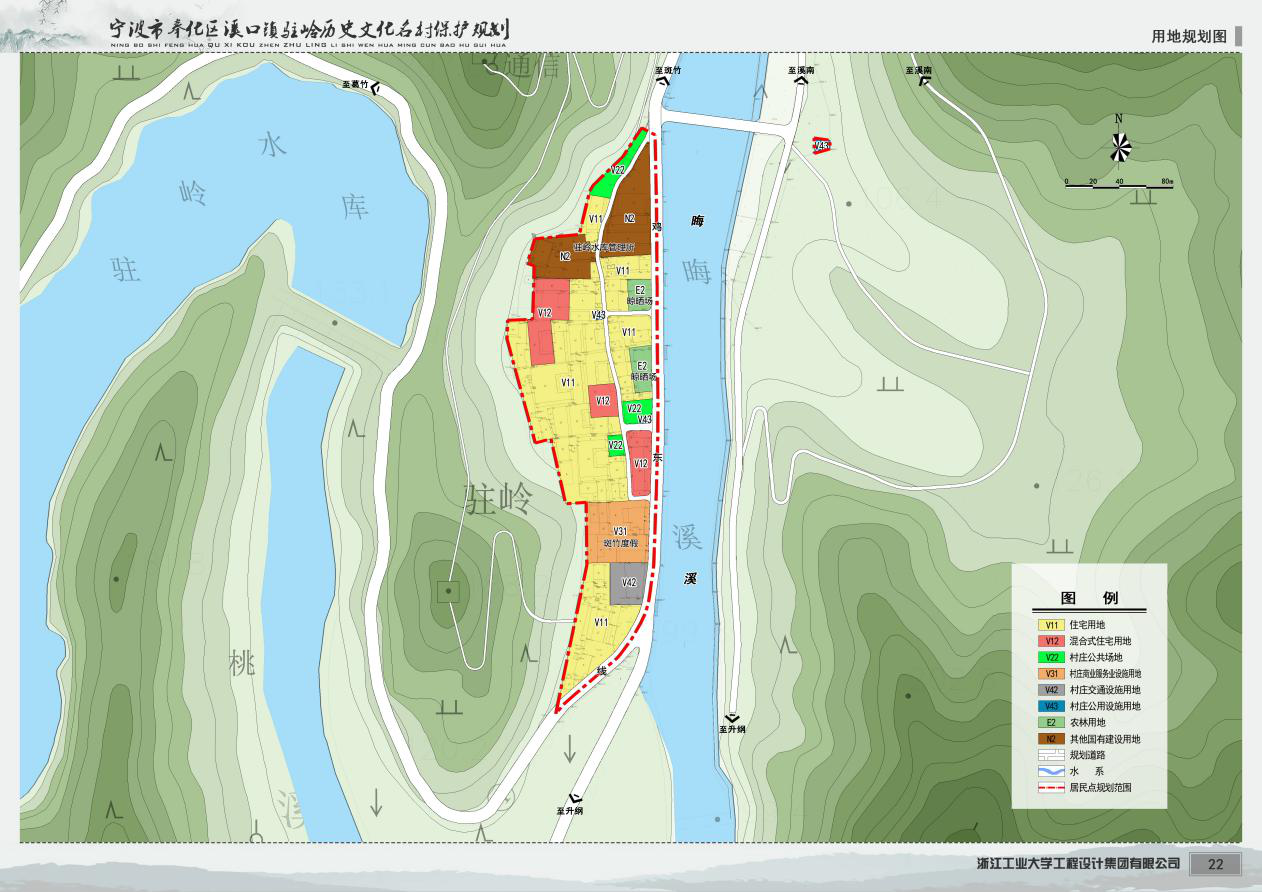

8总体功能定位

通过对驻岭村域资源、现状问题及周边竞合与发展背景的研究,寻找驻岭村特色发展之路,以乡村休闲旅游为导向,以乡村文化为内涵,以自然生态环境为发展基础,确定驻岭的功能定位为:融合发展古道文化的主题驿站与户外运动的补给站。

9支撑规划

9.1人口规划

现状村庄人口流失严重,老龄化、空心化趋势加重。未来考虑村庄发展需要,通过改善居住条件、完善现代化生活配套设施以及适当的政策支持,优化人口结构。综合考虑自然人口和机械人口增长情况,到规划期末,规划人口控制在290人。

9.2功能分区规划

根据村域的自身资源及规划功能定位,规划驻岭形成以下几个功能区:驻岭特色民宿区、旅游服务区、古道步行观光区。

9.3公共服务设施规划

规划驻岭村公共服务设施配置仍依托村域的设施。

9.4道路交通规划

(1)对外交通:依托302县道——鸡东线对外联系溪口镇和周边村庄。沿亭下江贯穿整个驻岭村。

(2)内部交通:在村内原有道路基础上,通过拆除违章建筑,来局部拓宽道路与302县道连接来作为村主要干道,同时梳理现状村庄内的支路,联系公园绿地节点,作为村民生活和游客游览的主要游线。

(3)广场:规划利用拆旧建绿的一些公共空间,布置小型公共活动广场,供村民室外活动之用,部分小广场亦可作临时停车场。

(4)停车设施:规划村庄的停车应结合村庄的现状道路综合考虑、采用集中停车和沿路停车结合。设置停车场地3处(2处为临时停车场地),每处10-20个停车位。为满足村庄旅游旺季的停车需求,将村落东北侧的溪南村的现状广场作为临时停车场。

(5)公共交通

驻岭范围内规划保留沿302县道设置的2对公交停靠点。

9.5绿地与景观系统规划

规划整体绿地与景观系统为“一带、一廊、三区、多节点”。

9.6市政工程规划

完善市政管线和设施,当市政管线和设施按常规设置与文物保护点、历史建筑、传统风貌建筑及历史环境要素的保护发生矛盾时,在满足保护要求的前提下采取工程技术措施加以解决。

9.7综合防灾规划

(1)防洪排涝规划:防山洪标准为20年一遇,排涝标准为20年一遇,三天排出。

(2)消防规划:驻岭的消防工作重点应该本着“以防为主、以消为辅”的原则。在不破坏古街环境的前提下尽可能地疏通消防通道;增设消防摩托;优化消防设施。

(3)人防、抗震及地质灾害

根据本区的实际需求,规划沿河村道为区域主要疏散通道;按《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)中的标准设防;本区为地质灾害易发区,需对规划区域做地质灾害安全评估。

(4)防虫、防蚁规划:由于驻岭地处水源地,防蚁处理应注意对水质环境的影响,可采用人工选点挖巢法、物理防治法、中草药烟熏法、中草药灌浆法、诱杀法、微生物灭治法等科学而环保的方法进行综合治理.同样能有效防治白蚁,且无任何环境污染和水质影响。

附图1:区位图

附图2:保护区划图

附图3:建筑类型分析图

附图4:古村用地规划图

附表1驻岭文保单位和历史建筑一览表:

序号 | 名称 | 类别 | 面积(M2) | 建造时代 | 属性 |

1 | 驻岭学校旧址 | 文化教育建筑 | 907.8 | 民国 | 文保单位 |

2 | 驻岭安房 | 古建筑 | 474 | 晚清 | 保护规划拟推荐历史建筑 |

3 | 驻岭七份头民居 | 古建筑 | 571.4 | 清代 | 保护规划拟推荐历史建筑 |

4 | 胡水心墓 | 古墓葬 | 24 | 民国 |

附表2驻岭文保单位和历史建筑一览表:

编号 | 名称 | 类型 | 面积(M2) | 地址 | 建造时代 |

1 | 老屋阊门 | 民居 | 698 | 32-36号民居 | 晚清 |

2 | 乾房 | 民居 | 253 | 67号民居 | 晚清 |

3 | 一照楼 | 民居 | 286 | 37-42号民居(胡为乎故居) | 民国 |

4 | 大川 | 民居 | 295 | 62-65号民居 | 晚清 |

5 | 下阊门 | 闲置 | 620 | 16-21号民居(斑竹俞氏祖屋,坍塌严重) | 宋朝 |

6 | 上新屋阊门 | 民居 | 603 | 69-76号民居 | 晚清 |

7 | 和房 | 民居 | 461 | 60号民居 | 晚清 |

8 | 四份头 | 民居 | 308 | 46-47号民居 | 晚清 |

9 | 五份头 | 民居 | 215 | 43-45号民居 | 晚清 |

10 | 六份头 | 民居 | 276 | 29-31号民居 | 晚清 |