| 索引号 | 113302834197206058/2019-10861 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||

| 发布机构 | 区自然资源和规划分局(原规划分局) | 发文日期 | 2019-10-26 | ||

《奉化区萧王庙街道青云历史文化名村保护规划》批后公示

1 规划总则

为加强青云历史文化名村的保护与管理,正确处理街道社会经济发展和历史文化遗产保护的关系,统筹安排历史文化名村保护与建设项目,改善居民的生活环境,保持历史文化名村的社会经济活力,积极推进和引导特色文化旅游的开发和经营,特制定本规划。

2 规划依据

(1) 《中华人民共和国城乡规划法》,2015年修订版;

(2) 《中华人民共和国文物保护法》,2007年;

(3) 《中华人民共和国土地管理法》,2004年;

(4) 《历史文化名城名镇名村保护条例》,2008年;

(5) 《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》,2012年;

(6) 《宁波市历史文化名城名镇名村保护条例》,2015年;

(7) 《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》(试行),2012年;

(8) 《住房城乡建设部关于印发传统村落保护发展规划编制基本要求》 (试行),2013年;

(9) 《宁波市城乡规划管理技术规定》,2014年;

(10) 《宁波市奉化区总体规划》(2018修编);

(11) 《奉化区生态环境功能区规划》(2006-2020年)

(12) 《奉化区域村庄布点规划》(2013-2020);

(13) 《奉化区旅游业发展规划》(2013-2030);

(14) 《宁波市奉化区全域旅游发展规划》(2018-2030)

(15) 《奉化区四明西路地段控制性详细规划》;

(16) 《奉化区萧王庙街道地区概念规划》;

(17) 《萧王庙街道旅游开发总体规划》;

(18) 《奉化区萧王庙街道现代农业产业发展规划》;

(19) 其他相关的法律、法规、规范及技术文件。

3 规划范围

本项目位于奉化区萧王庙街道驻地青云村,本次保护规划范围以现状青云村行政边界为界,结合奉化区总体规划对本区域用地的部署,规划总用地44.56公顷。

4 规划原则

历史真实性和活态保护原则。规划保护青云的宗族建筑、名人故居、特色民居等建筑,村落的空间肌理、结构布局、街巷道路尺度与铺地形式等历史要素的真实性,整体保护古桥、水系等环境要素格局,保持古村落与周边自然环境和谐共生的历史村落景观;同时需要贯彻活态传承,保护当地居民自然的生活,通过对居民生活的延续和提升,促进历史和风貌建筑的使用和保护,整体延续村落历史文化传统的发展脉络。

保护为主、可持续发展的原则。青云的保护工作必须坚持历史建筑保护、村民生活质量提高、村庄风貌提升同步进行,历史建筑的维修和整治必须保持原有外形和风貌,对历史建筑的利用不应破坏原有的房屋结构与风貌。积极进行保护性开发。在古村外围,也应兼顾萧王庙街道驻地的城镇发展要求,使传统风貌保护、新型城镇建设统筹发展。

有形无形遗产兼顾原则。在保护青云村的物质性(有形)历史文化遗产的同时,应充分研究古村落非物质文化遗产,包括教育文化、风水文化、历史名人和地方特色艺术文化,以非物质文化遗产研究体现物质文化载体的内涵,为村庄保护和旅游开发提供更有力的依据与素材。

5 规划期限

本规划规划期限,分为近期和远期两个阶段。

近期:2018——2020年,时间3年,

远期:2021——2030年,时间10年。

6 规划定位

总体定位:“剡东古村,书香青云”。

青云村是萧王庙街道建成区重要组成;是风貌完整的宁波市历史文化名村和“中国传统村落”;是“剡水迳泉口,书香荫阊门”的浙东历史文化古村。

7 规划目标

深度展现历史风貌和乡土民俗文化的宁波历史文化名村;

服务于溪口滕头游线的特色旅游接待中心;

萧王庙农业三产化示范地区建设的重要配套组成。

8 保护价值认定

历史价值——源于唐、盛于宋、千余年建村历史

文化价值——(1)尊书重教的文化传统;(2)名人辈出的社会载体;(3)风貌完整的集镇特征;(4)存留众多的历史建筑。

社会价值——作为奉化最早开展古村保护工作的村庄,对宁波市历史文化名村工作具有重大的示范和带动意义。

经济价值——位于溪口——滕头游线上,处于萧王庙街道建成区,对青云村的保护与利用,既是奉化西部旅游线路的补充,也是对萧王庙街道经济发展与公共设施完整的带动。

9 保护对象

保护对象由自然环境、传统格局、传统建筑、历史环境要素、非物质文化要素等五部分组成。

10 保护区划

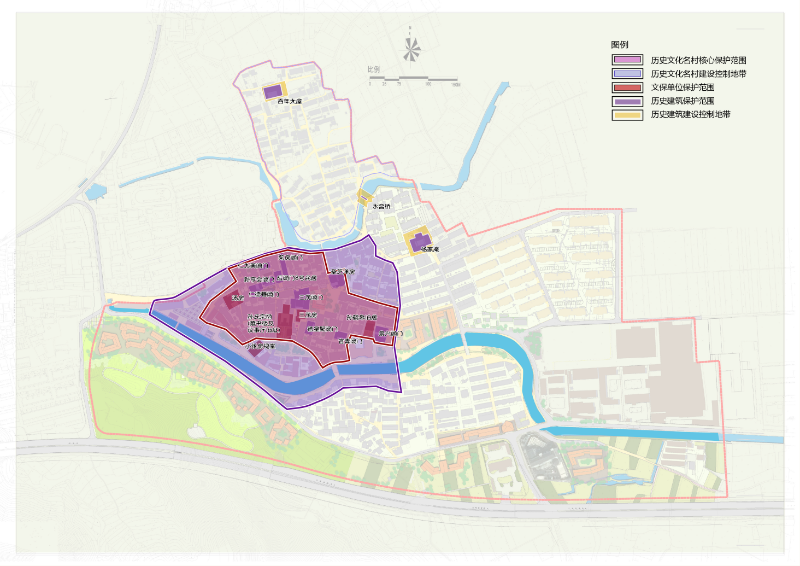

10.1 核心保护范围

核心保护范围是为保护青云村传统风貌、保护文物古迹和历史建筑的完整性和安全性而划定实施重点保护的区域。本规划是指集中体现青云村历史风貌的区域,其具体范围以“保护区划图”中划定的范围为准,总面积为3.76公顷。

10.2 建设控制地带范围

建设控制地带北至岭东路、南至门前河南侧第一排建筑,西至原菜市场位置,东至景兴阊门东侧建筑。建设控制地带的具体范围以“保护区划图”上的建设控制地带范围划定为准,面积为4.17公顷。

10.3 环境协调区范围

环境协调区是按照整体保护的原则,需要对区域环境进行整体保护与建设控制的范围,环境协调区,北至村庄边界,南至四明西路,西至规划的街道主街,东至村东部工业地块。总面积为36.64公顷。

11 控制要求

核心保护范围内所有历史建筑及历史环境要素严禁拆除、破坏,严格按《历史文化名城名镇名村保护条例》进行管理,应保持原有的高度、体量、外观形象及色彩等。核心保护范围内除了肌理恢复或增加必要的基础设施和公共服务设施外,不得进行新建、扩建活动。新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施的,宁波市规划局奉化分局核发用地规划许可证、建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证前,应当征求同级文物主管部门的意见。建筑的外观造型、体量、色彩、高度都应与古村风貌相协调。较大的建设活动和环境变化应由专家评审。拆除历史建筑以外的建(构)筑物或者其他设施的,应当经宁波市规划局奉化分局会同同级文物主管部门批准。对于核心保护范围内已经存在的破坏传统肌理和整体风貌的建(构)筑物或其他设施,由萧王庙街道人民政府责令其产权人按照保护规划要求进行改造或拆除。

建设控制地带内所有历史建筑及历史环境要素严禁拆除、破坏,严格按《历史文化名城名镇名村保护条例》进行管理,应保持原有的高度、体量、外观形象及色彩等。新建、扩建活动,应当由宁波市规划局奉化分局核发用地规划许可证、建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证。新建、扩建建(构)筑物,应当在使用性质、高度、体量、结构、立面、材料、色彩等方面与历史文化名村风貌协调。较大的建设活动和环境变化应通过专家评审。拆除历史建筑以外的建(构)筑物或者其他设施的,应当经宁波市规划局奉化分局会同同级文物主管部门批准。对于建设控制地带内已经存在的破坏传统肌理和整体风貌的建(构)筑物或其他设施,由萧王庙街道政府责令其产权人按照保护规划要求进行改造或拆除。

环境协调区内建筑要求在不破坏古村风貌的前提下,规模不宜过大,高度不宜过高,体量与色彩不宜太突出,应保持农家风貌,尽量体现村庄特色,避免现代或欧式形式,要求建筑周围绿树环抱,以免产生新的景观障碍点。区内应保持农林田园的自然景观,完善基础设施建设,保护河网水系的生态环境。新建、扩建活动,应当由宁波市规划局奉化分局核发用地规划许可证、建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证。应当在使用性质、高度、体量、结构、立面、材料、色彩等方面与历史文化名村风貌协调。较大的建设活动和环境变化应通过专家评审。

12 文物建筑保护

青云村现有省级文保点1处:孙氏宗祠(含藏书楼、议事厅),区级文保单位1处,区级文保点3处。

按《中华人民共和国文物法》、《浙江省文物保护条例》和《宁波市文物保护点保护条例》进行保护。在文保建筑的保护范围内,不得建设危害文物保护点安全的设施,不得进行可能影响文物保护点安全的活动。在文保建筑的建设控制地带内,不得有破坏文物保护点历史风貌的建设。

文保建筑不得擅自迁移或者拆除,确需迁移或者拆除的,应当依法报经批准,并由实施单位将迁移或者拆除方案报公布该文物保护点的文物行政部门审批。除抢险加固工程外,文保建筑的现状修整、重点修缮、建造保护性建造等修缮工程,由实施单位报公布该文物保护点的文物行政部门审批。迁移、修缮文保建筑应当遵循不改变文物原状原则,不得损毁、改变文保建筑主体结构及其附属文物。

文保建筑的利用应当与其文物价值、原有的使用功能、内部布局结构相适应,不得对文物保护点的保护产生不利影响。

文保建筑因利用需要,可以进行合理的可恢复性装修和装饰,但不得改变文物原状、建筑主体结构和外观,不得危害文物建筑及附属文物的安全。

文保建筑改变用途的,应当报公布该文保建筑的文物行政部门备案,并不得改变文物原状和危害文物安全。

13 历史建筑保护

青云村共有13处历史建筑,其中8处为已公布历史建筑。对历史建筑严格按照《历史文化名城名镇名村保护条例》的规定进行保护。名村核心保护范围内的历史建筑,应当保持原有的高度、体量、外观形象及色彩等。城市、县人民政府应当对历史建筑设置保护标志,建立历史建筑档案。

历史建筑的所有权人应当按照保护规划的要求,负责历史建筑的维护和修缮。县级以上地方人民政府可以从保护资金中对历史建筑的维护和修缮给予补助。历史建筑有损毁危险,所有权人不具备维护和修缮能力的,当地人民政府应当采取措施进行保护。任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。建设工程选址应当尽可能避开历史建筑;因特殊情况不能避开的,应当尽可能实施原址保护。对建筑历史实施原址保护的,建设单位应当事先确定保护措施,报城市、区人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。因公共利益需要进行建设活动,对历史建筑无法实施原址保护、必须迁移异地保护或者拆除的,应当由城市、区人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门,报省、自治区、直辖市人民政府确定的保护主管部门会同同级文物主管部门批准。本条例的历史建筑原址保护、迁移、拆除所需费用,由建设单位列入,建设工程预算。

对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的,应当经城市、区人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准,并依照有关法律、法规的规定办理相关手续。具体保护要求和措施见历史建筑保护图则。

14 传统风貌建筑保护

规划确定传统风貌建筑,共计61处,参照历史建筑进行保护。

保持建筑原有的高度、体量、外观形象与色彩等,外部维持传统风貌,允许内部更新。

15 历史环境要素保护

历史环境要素共四类,包括:古井、桥、坊门、水系。

保护水系不受污染、沿河景观不被破坏;禁止开采挖崛沙石资源,控制城镇建设用地的开发。维持农田的生产种植活动与风貌特色;保护的最终目的旨在保存青云村的区域自然景观特征,保护非集中分布的传统资源。

保护联步青云坊遗址、青云桥、三角地井、桥外井、桥里井、百义大屋井等重要历史遗存,维护和修缮使用材料应与历史原材料相近或一致。同时应保护原有历史环境要素所产生的空间格局。

16 建筑保护与整治方式

根据《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》,对不同类别的建(构)筑物分别实行五种不同的保护与整治措施:保护、修缮、改善、保留、整治改造。

保护:对已公布为文物保护单位(点)的建筑和已登记尚未核定公布为文物保护单位(点)的不可移动文物的建筑,要依据文物保护法进行严格保护。

修缮:对历史建筑和建议历史建筑,应按照《历史文化名城名镇名村保护条例》关于历史建筑的保护要求进行修缮。

改善:对于传统风貌建筑,应保持和修缮外观风貌特征,特别是保护具有历史文化价值的细部构件或装饰物,其内部允许进行改善和更新,以改善居住、使用条件,适应现代的生活方式。

整治改造:对那些与传统风貌不协调或质量很差的其他建筑,可以采取整治、改造等措施,使其符合历史风貌要求。

保留:对于核心保护区内与传统风貌协调的建筑,可以保留。核心保护区外主要通道以外的现状建筑基本保留。

拆除:拆除部分危房以及保护范围外待开发区域的建筑。

17 历史街巷保护

保护古村内8条历史街巷,保护自清末以来形成的街巷结构确保村庄格局不受改变,保护巷弄石阶原有尺度及高宽比,以及墙、门等元素丰富街巷环境、改善基础设施、增加照明,保护相关节点空间景观。不得改变街巷线形、宽度、尺度,保持界面的连续性与贴线;保护传统建筑山墙、宅院高墙与墙门等要素,修补与完善界面的传统风貌特色。恢复传统街巷铺装。

18 建筑高度控制

历史建筑维持原高度,建筑檐口高度不超过6米,屋顶不超过8.5米。

核心保护区与建设控制地带内建筑高度不超过2层,檐口高度不超过6米,屋顶不超过8.5米。

北侧村落与现状村庄其它区域,建筑高度不超过3层,檐口高度不超过10米,屋顶不超过12米。

南侧沿四明西路区域建筑不超过4层,檐口高度不超过14米,屋顶高度不超过16米。

其它区域内建筑不超过6层,檐口高度不超过22米,屋顶不超过24米。

核心保护区、建设控制地带内公共设施类建筑,确实需要突破高度的,需经专家或部门论证后实施。

19 非物质文化遗产保护

青云非物质文化遗产包括:孙氏族谱、民间节庆、民间技艺与风俗等。

通过以下措施保护青云的非物质文化遗产。

分级保护与管理。主管部门应作系统的普查,信息收集,记录整理,经专家核定后,划分保护级别。选取较高级别的遗产资源,申报各级非物质文化遗产。对濒危的民间文化遗产项目立即采取抢救性措施。

建立传承保护机制。通过对保护种类现状的调查确认,逐个制定保护方案并实施传承保护;建立传承单位、传承人的认定和培训机制,通过采取资助扶持等手段,鼓励民间文化的传承与传播。结合古村落游览功能,将非物质文化进行活态展示。

20 产业规划

总体业态:打造六大品牌。

历史人文村落(景)——古村风貌——一条街、一个院;

旅游接待中心(文)——传统文化——一出戏、一次节;

农业衍生产业(农)——农林资源——一餐宴、一座园。

21 村庄规划结构与土地使用规划

21.1 村庄规划结构

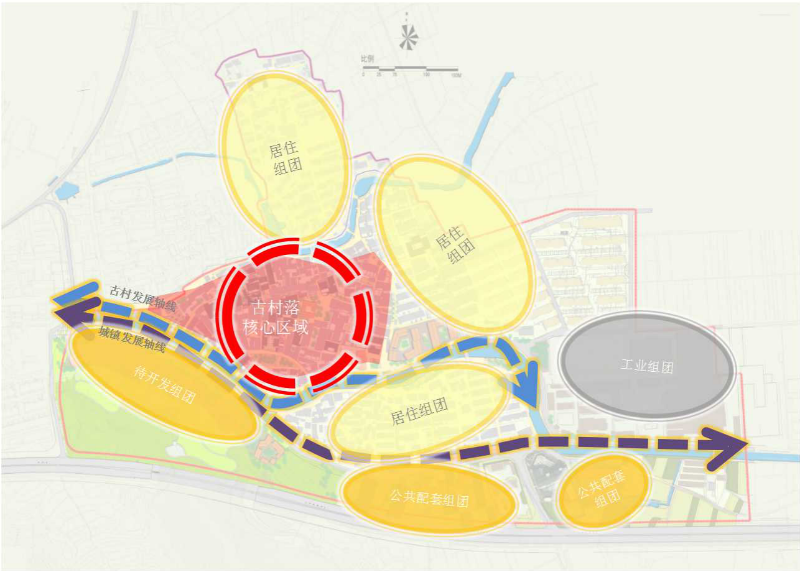

“一核、两轴、七组团”

以青云古村为核心,沿门前河为古村发展轴线,重点发展村庄观览、体验、旅游服务功能;以萧奉路为城镇发展轴线,重点建设城镇服务功能以及进行商业开发。原村民生活区域围绕青云古村形成三个居住组团,外围沿萧奉路形成两个配套设施组团,一个商业发展组团和一处工业发展组团。

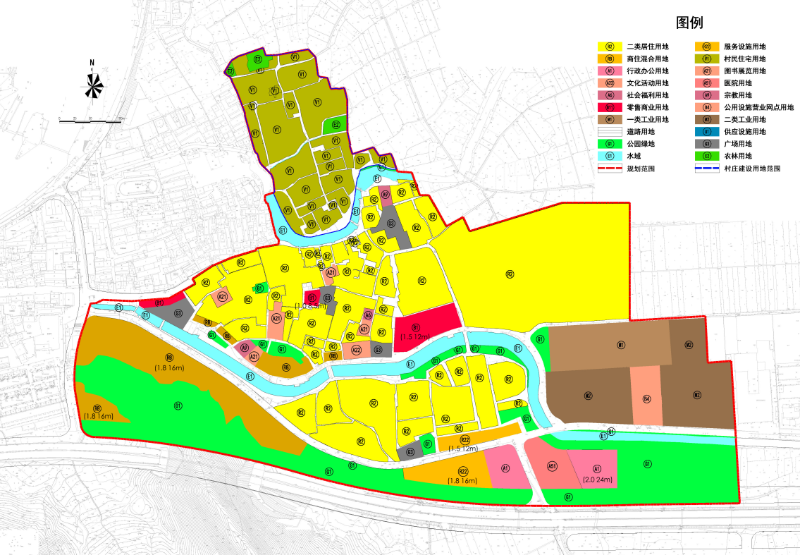

21.2 土地使用规划

本次规划总用地44.56公顷。其中城市建设用地37.72公顷,村庄建设用地3.80公顷,农田水域等非建设用地3.04公顷。结合村庄旅游产业发展,将孙氏宗祠、孙鹤皋旧居、汤房、圣芝洋房及小张房祠堂东侧地块调整为文化设施用地,将杨海定公园调整为公园用地,将孙鹤皋旧居北侧地块调整为社会福利用地。

沿门前河北侧是村庄文化旅游的重点发展区域,将原粮站地块调整为商业用地、临河居住地块调整为商住混合用地。

沿萧奉路结合总体规划与街道发展需求,增加服务设施用地两处,行政办公用地一处,商住混合用地一处。土地使用强度应严格遵循本规划指标。

22 公共服务设施规划

游览设施:孙氏宗祠、孙鹤皋旧居、汤房、圣芝洋房及小张房祠堂东侧建筑作为游览展示功能建筑。村委会未来搬迁至村庄南侧入口以东。萧奉路两侧增加服务设施用地各一处,用以完善村庄的商业与生活服务。

23 道路交通规划

机非分离——景区范围内全部步行,机动车通过在核心景区外围绕行解决。

游客与居民分离——萧奉路远期拓宽到12米,承载主要交通功能,利用村庄周边场地分散停车。保留现状公交车站点。

24 旅游体系规划

突出村庄的“书香特色”,业态上与滕头溪口应错位发展。

选取经过重要古建的适宜尺度街巷进行标识系统引导,并以此为游线组织观光、艺术写生及摄影、影视剧拍摄活动,美食和民宿体验则可以与作为溪口滕头一日或两日游中的一环,利用古建筑开展写生及创意活动,吸引高教园区学生。

25 市政基础规划

完善市政管线和设施,当市政管线和设施按常规设置与文物保护单位、传统风貌建筑及历史环境要素的保护发生矛盾时,在满足保护要求的前提下采取工程技术措施加以解决。

26 防灾减灾规划

26.1 消防规划

切实遵守国家《古建筑消防管理规范》,全面贯彻“内联外分,全面覆盖,预防为主,各个落实”的十六字方针,开展消防工作。 在现状基础上完善消防栓设置,在主要公共节点、文物建筑本体、主要木构建筑及建筑内部防火报警器。核心保护范围内禁止堆放可燃、易燃物品。严禁贮存易燃、易爆的化学危险品,禁止搭建临时易燃的构筑物。严格按照《古建筑消防管理规则》的要求配置各种灭火器等消防器材和设施,并设立防火标志和消防指示牌。消防设备中配备手推、小型消防车等适合老街巷尺度的设备。

26.2 安防规划

文物保护单位与文保点,应按国家有关规范和规定配备监控系统,及时了解状况,以确保安全。建立安全保卫巡查制度,派专人负责日常安全巡视,做到“四早”(早发现、早控制、早处理、早解决)。同时在游客服务中心内设立警务值勤点。

26.3 防虫、防蚁规划

以“预防为主、综合治理”为基本工作方针。 建立和完善预测预报工作机制, 加强环境卫生,消除病虫源,加强病虫害、鼠害的科普宣传工作。 村落里存在传统砖木结构建筑,需按规定请专业白蚁治理单位对建筑群整体进行系统地白蚁虫蛀的治理,并建立日常保养制度。

表1 青云村保护对象认定表

要素大类 | 保护内容分类 | 具体保护对象 | |

村落选址与自然环境要素 | 河流 | 门前河、剡溪支流 | |

村落传统格局要素 | 整体高度 | 文保建筑、历史建筑与整体高度控制 | |

建筑色彩与形制 | 民居建筑小青瓦坡屋顶做法和建筑形制 | ||

巷弄 | 风貌较好的特色巷弄8条 | ||

公共活动空间 | 青云路与岭东东路的带状空间,现状福寿亭公园公共空间 | ||

传统建筑 | 文保单位(文保点) | 孙氏宗祠(藏书楼议事厅)、孙鹤皋旧居、小张房祠堂、汤房、三茂房等五处 | |

历史建筑 | 德星聚阊门等13处历史建筑 | ||

传统风貌建筑 |

| ||

历史环境要素 | 古桥 | 青云桥 | |

古井 | 村内古井四处 | ||

坊门 | 联步青云坊遗址 | ||

| 传统文献 | 孙氏宗谱 | |

传统诗词 | 青云十景的相关诗词 | ||

传统习俗与人物 | 稻花会、二七集市、村名来源、萧王庙会来源、孙鹤皋、孙铿等 | ||

村庄特色 | 尊书重教的书香文脉 |

表2 青云村文保单位与文保点一览表

序号 | 公布名称 | 公布级别 | 年代 | 占地面积 | 类别 | 地址 | 公布文号、公布日期、公布批次及相关信息 |

1 | 青云孙氏宗祠(含藏书楼、议事厅) | 省级文保点 | 清、民国 | 1349 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 青云村公园对面 | 浙政发[2017]2号、2017年1月、第七批公布 |

2 | 孙鹤皋旧居 | 区级文保单位 | 民国 | 419 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 青云村文化礼堂北侧 | 奉政发[2013]86号、2013年4月、第七批公布 |

3 | 小张房祠堂 | 区级文保点 | 清 | 500 | 宗祠 | 青云路小路弄40号 | 奉文体[2016]23号、2016年6月、第六批公布 |

4 | 汤房 | 区级文保点 | 清 | 770 | 民居 | 青云路120号 | 奉文体[2016]23号、2016年6月、第六批公布 |

5 | 三茂房 | 区级文保点 | 清 | 548 | 民居 | 村中大茂弄 | 奉文体[2016]23号、2016年6月、第六批公布 |

表3:青云村历史建筑一览表

序号 | 名称 | 年代 | 类型 | 占地面积(㎡) | 地址及位置 | 备注 |

1 | 仁德巷阊门 | 民国 | 民居 | 567 | 后堂前弄6号 | 已公布历史建筑 |

2 | 仁为美阊门 | 清 | 民居 | 191 | 后堂前弄10号 | 已公布历史建筑 |

3 | 后阊门8号民居 | 清 | 民居 | 274 | 后堂前弄8号 | 已公布历史建筑 |

4 | 三茂阊门 | 清 | 民居 | 446 | 青云路大茂弄11号 | 已公布历史建筑 |

5 | 德星聚阊门 | 清 | 民居 | 414 | 大茂弄3-6号 | 已公布历史建筑 |

6 | 圣芝洋房 | 民国 | 民居 | 685 | 青云村中 | 已公布历史建筑 |

7 | 官青阊门 | 清 | 民居 | 333 | 大官房弄1号 | 已公布历史建筑 |

8 | 景兴阊门 | 清 | 民居 | 675 | 洋房弄1号 | 已公布历史建筑 |

9 | 杨家庵 | 清 | 宗教 | 900 | 杨家庵路 | 建议历史建筑 |

10 | 永昌桥 | 清 | 古建筑 | 12.5*2.7 | 村东北侧 | 建议历史建筑 |

11 | 百年大屋阊门 | 民国 | 民居 | 626 | 百年路135号 | 建议历史建筑 |

12 | 新亨会阊门 | 清 | 民居 | 312 | 后堂前弄7号 | 建议历史建筑 |

13 | 菊房阊门 | 清 | 民居 | 410 | 岭东东路61号 | 建议历史建筑 |

表4:环境要素保护一览表

序号 | 名称 | 年代 | 类型 | 位置 | 长度(m) | 宽度(m) | 备注 |

1 | 青云桥 | 现代(始建于明) | 桥 | 门前河中间 | 19m | 7.9m | —— |

2 | 联步青云坊 | 清 | 坊门遗址 | 青云桥北 | —— | —— | —— |

3 | 门前河 | —— | 河流 | 青云路南 | —— | 10-22m | —— |

4 | 剡溪支流 | —— | 河流 | 岭东东路北 | —— | 10-23m | —— |

表6 青云村历史街巷一览表

序号 | 街巷名称 | 街巷类别 | 起止点 | 长度(m) | 宽度(m) |

1 | 小堂前弄 | 风貌较好街巷 | 南起青云路北至仁德巷阊门 | 112.9 | 1.1~3.4 |

2 | 后堂前弄 | 风貌较好街巷 | 南起青云路北至岭东东路 | 146.6 | 1.5~4.8 |

3 | 大茂弄 | 风貌较好街巷 | 南起青云路北至三茂阊门北 | 202.2 | 1.3~4.6 |

4 | 厅建弄 | 风貌较好街巷 | 南起青云路东至官房弄 | 62.1 | 1.9~2.9 |

5 | 大会堂弄 | 风貌较好街巷 | 南起杨家弄北至岭东东路 | 87.2 | 2.2~3.4 |

6 | 官房弄 | 风貌较好街巷 | 南起青云路北至杨家弄 | 159.1 | 1.0~5.2 |

7 | 杨家弄 | 风貌较好街巷 | 南起官房弄东至洋房弄 | 133.3 | 2.4~3.9 |

8 | 洋房弄 | 风貌较好街巷 | 南起青云路北至杨家弄 | 65.5 | 2.2~3.5 |

保护区划图

土地使用规划图

规划结构图