| 索引号 | 113302834197206058/2019-10862 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||

| 发布机构 | 区自然资源和规划分局(原规划分局) | 发文日期 | 2019-10-26 | ||

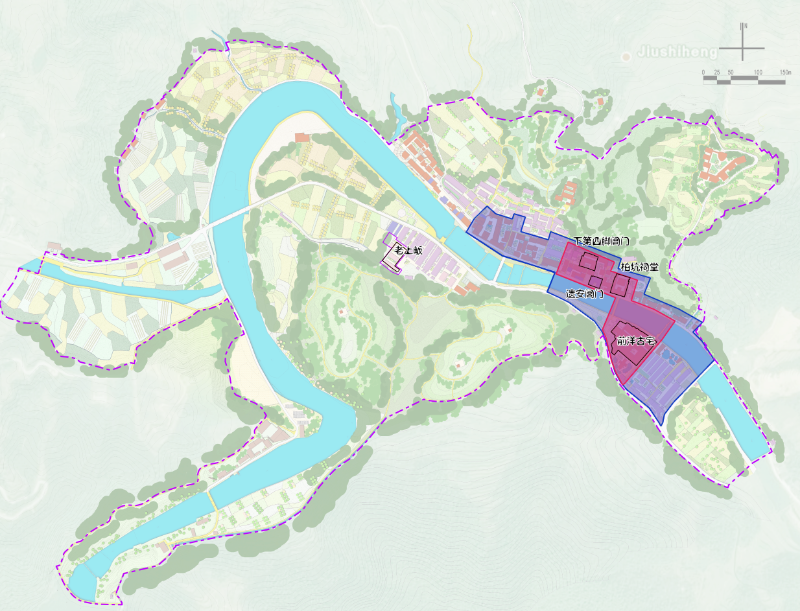

《宁波市奉化区大堰镇柏坑历史文化名村保护规划》批后公示

1 前言

1.1 规划背景

柏坑村是宁波市第三批历史文化名村之一,为按照宁波市要求指导柏坑村的保护整治工作全面展开,调查村落传统资源,建立传统村落档案,确定保护对象,划定保护范围并制订保护管理规定,提出传统资源保护以及村落人居环境改善的措施,宁波市规划局奉化分局组织开展《奉化区大堰镇大堰村历史文化名村保护规划》的编制工作。

1.2 规划范围

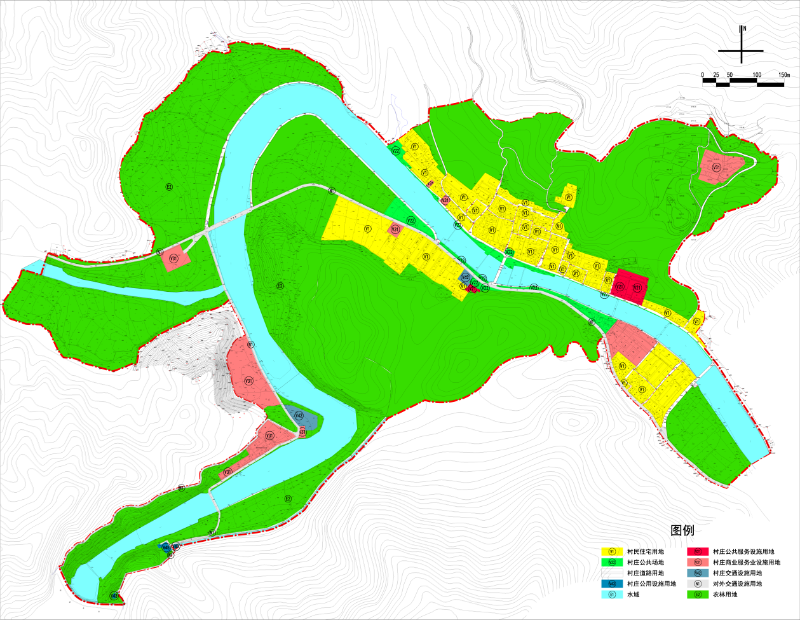

本规划的保护规划范围包括柏坑村(柏坑、上畈、前洋、后坑岙)的建设用地范围以及村落周边部分山体与农田,面积为68公顷。发展规划用地为柏坑行政村村域范围,统筹考虑柏坑各行政村发展,包括荷东村(朱家、荷花池头、乌石羊、栏树山)、柏坑村(柏坑、上畈、前洋、后坑岙)、丁家坑,总规划面积3.27平方公里。

2 规划原则与规划目标

2.1 规划原则

(1) 历史真实性和活态保护原则;

(2) 保护为主、可持续发展的原则;

(3) 有形无形遗产兼顾原则。

2.2 规划目标

(1)从保护角度上:对柏坑村特色与价值进行评价,进而通过建筑评价提出分级保护范围的划定,和相应的保护整治策略,展现柏坑村历史人文底蕴;

(2)从发展角度上:本规划将视野建立在整个大堰镇的发展战略上,基于完善大堰整体产业体系的角度,提出柏坑村的发展战略和空间整治要求;

(3)从村庄建设角度:统筹村庄的功能布局、土地使用、内外交通、基础设施,提出村庄发展与设施改善的具体措施,引导未来村庄风貌与生活设施的完善。

3 柏坑历史文化名村特色价值

柏坑村的独特优势在于抗战时期的文化印记,作为抗日战争时期奉化的行政中心、在奉化变迁历史上,具有不可替代的地位。

(1)历史价值——源于唐代的千年古村

(2)文化价值——1、抗战时期县政府驻地2、大堰王氏一脉正统3、奉化地区规模最大的走马楼

(3)艺术价值——“半边青山半边石,一淙秀水两岸村”的特色格局

(4)社会价值——奉化经济发展快速,作为为数不多的完整古村落,对了解农耕社会交通与经济发展模式具有一定价值。抗战时期代表性村庄,具有教育意义。

(4)经济价值——大堰镇以旅游产业为主要发展方向,柏坑可承担部分旅游服务职能。

4 保护范围

4.1 核心保护范围

本次划定的核心保护范围内建筑包括前洋古宅、廊桥、祠堂区域,包括了柏坑村大部分历史建筑,体现了建筑与山、水之间,村落与环境之间的典型关系,是柏坑村传统建筑文化的精华,总面积为1.90公顷。

4.2 建设控制地带

本次规划建设控制地带的具体范围以“保护范围规划图”上的建设控制地带范围划定为准,面积为4.31公顷。

4.3 环境协调区

环境协调区是按照整体保护的原则,需要对区域环境进行整体保护与建设控制的范围,环境协调区为本次保护规划的规划范围,约61.79公顷。

5 村落格局保护

对”六色柏坑“的控制体系可以分解为以下五点:

(1)山体与植被:保护原有生态环境与地方种植特色不改变,保护地形地势,严禁由山体采石或取土,严禁砍伐植被树木,尊重植物的多样性与原有的生态圈,谨慎引入外来树种、外来物种或山体经济林等。

(2)屋顶轮廓与后排建筑:保护屋顶的色彩与形制,普遍要求村庄范围内建筑采用坡屋顶深灰色小青瓦的传统做法。后排二层建筑以一层天花板不超过前排建筑屋顶高度为宜,严格控制建筑高度不突破现有轮廓线,不得改变宅基地面积大小及地坪标高。

(3)建筑:保护现状柏坑村内建筑的色彩与形制,提倡短进深无围合的小巧灵秀以单体布置为主的建筑形制。建筑以面河朝向为宜,建筑色彩要求以木色、灰白色、石色为主的色彩,不提倡鲜艳的色彩。

(4)驳岸:保留现有石块驳岸的形式,禁止盲目粉刷或水泥硬化等行为,未来驳岸修葺应使用与现有石块色彩材质相近的本地石材。

(5)溪流:保护县溪村庄段的宽度,不侵占河流,统筹安排固体废弃物与垃圾的处理安置,避免对河流污染。

6 历史街巷保护

街巷是构成历史古村落空间格局的重要组成部分,也是体验历史古村落的主要轴线。保护村内巷弄和石阶以确保村庄格局不受改变,不得改变街巷线形、宽度、尺度,保持界面的连续性与贴线,保护巷弄石阶原有尺度及高宽比,保护传统建筑山墙、宅院高墙与墙门等要素,修补与完善界面的传统风貌特色。保护巷弄以卵石和本地石板为主的铺装形式,恢复传统街巷铺装。

现存的石阶古弄等具有传统气息的要素保存状况较好,应加强保护传统构筑物不被破坏和拆除,保持其原有材料、结构和细节,在保证使用功能和安全性的前提下,禁止盲目粉刷和水泥硬化等装饰行为。

7 单体要素保护

7.1 历史建筑保护

共有5处三普公布的历史建筑。分别为前洋古宅、柏坑祠堂、老上畈、遗安阊门和下第四脚阊门。

对于历史建筑,建筑的立面、结构体系和建筑高度不得改变,建筑内部允许改变;建筑修缮的重点是恢复其传统建筑与院落的布局,在细部做法上采用相应地方传统民居的典型做法、样式材质等,可以在对当地建筑的特色提炼下,对无法恢复原样的部分做一定的创意性设计。建筑维护修缮应优先采用旧料来更换损毁构建,修缮的原则是“只修不建,修旧如故”。

7.2 传统风貌建筑保护

柏坑村还有一部分价值一般,但对完善总体风貌肌理比较作用较大的建筑,规划将其定为传统风貌建筑,共有41处,参照历史建筑进行保护。保持建筑原有的高度、体量、外观形象与色彩等,外部维持传统风貌,允许内部更新。

柏坑村的部分传统风貌建筑为院落式,如村委会沿河对面的上阊门与高阊门,建筑用材较为简单,而且原有院落组成近半建筑已经拆建,所以这部分建筑虽然特点鲜明,但未将他们认定为历史建筑。

8 历史环境要素保护

历史环境要素保护主要是保护柏坑村缘溪傍山的环境要素,因为村落沿溪布局,为满足交通需求,村民们建造了各类桥梁与汀步,另外由于地形因素,村民就地取材建造房屋,铺装地面,修建台阶。所以历史环境保护要素既是从村庄地理要素出发,也是从保护村庄整体格局与风貌角度出发,保护内容包括:桥、街巷铺地、石阶等。

桥:各式桥梁与汀步是柏坑村重要环境元素,应保护桥梁位置,可在保证使用功能和安全的前提下进行整治美化。

传统构筑物和台阶铺地:应加强保护传统构筑物不被破坏和拆除,保持其原有材料、结构和细节,在保证使用功能和安全性的前提下,禁止盲目粉刷和水泥硬化等装饰行为。

传统生产生活用具及空间:保护竹、木、石等手工制作的生产生活用具,传承手工技艺,保留现存具有历史价值的畜养空间和晒谷场所,延续农耕文化背景下的传统手工制品和生产空间的地方特色。

9 非物质文化遗产保护

(1)保护内容

宗族文化、风水文化、节庆习俗、对联、地方方言、饮食、土特产、地方小吃等文化系列,是古村落的重要内容,和古村落物质文化一样,必须加以保护、挖掘、展示和利用。

一是宗族故事与文献,包括宗谱、名人故事等。

二是节日活动,传统节庆活动,是展现丰富多彩的民间文化特色的重要手段,也可与村庄旅游发展互动。

三是保护物,对于民间手工艺与特色产品。一方面是有效的、多种方式的保存遗产原物,如民间记载等;另一方面针对传统技艺,即是匠人制作过程中,将那些“看不见”、“摸不着”的民间文化的“成品”以“有形化”的方式记录或保存下来,主要包括文字记录、照片、影像等。

(2)保护要求

分级保护与管理。主管部门应作系统的普查,信息收集,记录整理,经专家核定后,划分保护级别。选取较高级别的遗产资源,申报各级非物质文化遗产。对濒危的民间文化遗产项目立即采取抢救性措施。

建立传承保护机制。通过对保护种类现状的调查确认,逐个制定保护方案并实施传承保护;建立传承单位、传承人的认定和培训机制,通过采取资助扶持等手段,鼓励民间文化的传承与传播。结合古村落游览功能,将非物质文化进行活态展示。

10 保护规划管理措施

(1) 全面保护原则;

(2) 突出重点,主次分明,点、线、面结合;

(3) 建设规划管理。

11 总体功能定位

柏坑历史文化名村的功能定位为:民国县府,水墨柏坑; 古村文化与抗战文化为特色,依托山水、户外资源,以生态农业带动旅游服务为特色发展方向的历史文化名村。

12 村庄建设规划

12.1 规划目标

柏坑行政村总体向柏坑自然村集聚发展,荷东、丁家坑与后坑岙控制村庄规模不再扩大,行政村层面侧重分期安置与人居改善,重点进行柏坑村村庄建设与整治。

12.2 规划结构

以水为脉,五区一核;奠定柏坑发展格局

12.3 公共服务设施规划

规划近期对现状村委会改造,在保留现有村委办公的基础上导入旅游服务中心,并规划邮政所、卫生所、社区服务中心各一处,与村委会合建。

规划远期旅游服务设施与村民服务设施分离,现状村委会位置只作为旅游服务功能,村委会、集市、卫生院、老年活动中心等村民服务设施搬迁至西侧安置区内。

12.4 道路交通规划

(1)尽可能依托现状地形设计路网,规划主次分明路网体系;

(2)主通道垂直等高线布局,创造趣味性步行空间;

(3)完善游步道系统。

12.5 绿地景观系统规划

(1)合理增加公共开放绿地,在形式与风格上应与古村风貌协调一致,切忌强烈的时代反差;

(2)加强水体周边的绿化景观效果;

(3)强化村庄入口及村口的绿化,要突出村庄入口形象;

(4)强化近人尺度的庭院绿化。

13 村庄整治引导

(1)绿化设施;

(2)道路铺装整治;

(3)围墙及护栏;

(4)景观家具;

(5)环卫设施;

(6)监控系统;

(7)建筑整治;

14 基础设施规划

14.1 市政基础设施规划

完善市政管线和设施,当市政管线和设施按常规设置与文物保护单位、传统风貌建筑及历史环境要素的保护发生矛盾时,在满足保护要求的前提下采取工程技术措施加以解决。

14.2 环境卫生规划

(1)控制村内现有的各类废弃排放,需处理至无害标准,经相关部门批准才可排放;对村内建设项目进行前期评估、防治;对村民进行教育和宣传,减少村民在劳作过程中产生污染气体。

(2)对规划退让范围严格控制,加强降噪、防噪的措施,减少噪声对村庄产生的影响。村内公共服务设施场所必须符合国家相关环境噪声等级要求规定。对村内各类建设施工项目在施工期间产生的噪声按照国家相关标准与过度进行控制

(3)对村庄内的主要水系进行综合防护,对排入河内的污水进行处理至无害化,杜绝村民向河道内丢弃生活垃圾。结合水生植物和相关措施对水流进行维护和清理,保护水体健康和河内生态系统。

(4)按照卫生设施标准进行公厕、垃圾桶和垃圾收集点设置。按照70米服务半径设置垃圾收集点八处。以200米服务半径新建和利用原建筑,设置公厕三处。

14.3 防灾减灾规划

(1)消防规划;

组建义务消防队和设置消防栓

(2)防震抗震规划

抗震救灾指挥中心由村委会承担;避震疏散通道结合村庄对外交通系统;利用规划公园、广场、集中绿地作为临时疏散场地。

(3)防洪规划

按照《奉化市域总体规划》(2005—2020)的要求进行预防;统一整治河道,修建堤岸等工程措施;根据根据山洪灾害转移规划,突发山洪灾害时,危险区与警戒区的住户到就近临时避难所躲避。

14.3 防虫、蚁害规划

(1)设坑投饵诱杀;

(2)毒土处理;

(3)化学药剂毒杀法。

三普历史建筑一览表

序号 | 名 称 | 类 别 | 年代 | 位置 | 备注 |

01 | 前洋古宅 | 民居 | 清 | 柏坑村前洋 | 现状建筑部分已经倒塌,但能看见地基,现存部分建筑破损,部分建筑改建,但现存建筑质量良好,雕刻精良。 |

02 | 柏坑祠堂 | 宗祠 | 清 | 柏坑村小学前 | 现状建筑经过修葺,整体保存良好,整体结构良好雕刻精美,但墙体被刷白。曾作为抗战时期国民党县政府 |

03 | 遗安阊门 | 民居 | 清 | 柏坑村小学西南临河 | 现状建筑大部分坍塌,门楼保存完整。 |

04 | 下第四脚阊门 | 民居 | 清 | 柏坑村小学西 | 现存建筑除了墙体和门楼保存较好,建筑大部分倒塌。 |

05 | 老上畈 | 民居 | 清 | 柏坑村上畈 | 南侧建筑倒塌,堂前土改时拆除,现存一进完整院落。 |

土地使用规划图

功能结构图

道路结构图